Wie junge Menschen lernen, Wirtschaft neu zu denken und neu zu gestalten

Ein Bericht aus der ESCP-Masterclass „Digital Technologies & Sustainability“ über ökonomisches Denken im Übergang zu einer regenerativen Epoche

Autor: Sebastian Fittko

1. Warum wirtschaftliche Bildung sich verändern muss

Studierende, die heute aus der ganzen Welt an eine europäische Business School kommen, bringen ein deutlich anderes Sensorium mit als frühere Jahrgänge. Sie erleben die sogenannte Polycrisis – Klimawandel, Biodiversitätsverlust, soziale Fragmentierung – nicht als abstrakte Risikoarchitektur, sondern als direkte biografische Erfahrung.

Damit verschieben sich ihre Fragen. Statt des traditionellen Fokus auf Effizienz und Wettbewerbslogik tauchen Themen auf, die lange marginalisiert waren: Wie entstehen systemische Krisen? Welche Rolle spielen der energetische Unterbau und die technologischen Dynamiken? Warum verschärfen bestimmte Effizienzstrategien Probleme, statt sie zu lösen?

Klassische Nachhaltigkeitsansätze – Effizienzsteigerung, Kompensation, lineare ESG-Logiken – beantworten diese Fragen nicht mehr überzeugend. Dieser Befund wird im Essay Warum der Wirtschaftsnobelpreis 2025 ein Wendepunkt sein wird zugespitzt:

„Eine Ökonomie, die den Wohlstand einer Gesellschaft misst, ohne ihre lebendigen Grundlagen zu berücksichtigen, ist unvollständig – und erzeugt systemisch genau die Krisen, deren Reparatur sie dann zur eigenen Leistung erklärt.“ (Fittko, 2025)

Dies markiert das Ende einer ökonomischen Erzählung, die auf rein endogenem, innovationsgetriebenem Wachstum basierte und die energetischen Kosten externalisierte. Für Organisationen bedeutet dies heute: Wer weiterhin Effizienz optimiert, ohne die Lebensfähigkeit des Systems zu stärken, betreibt kein Wirtschaften mehr, sondern Kapitalvernichtung.

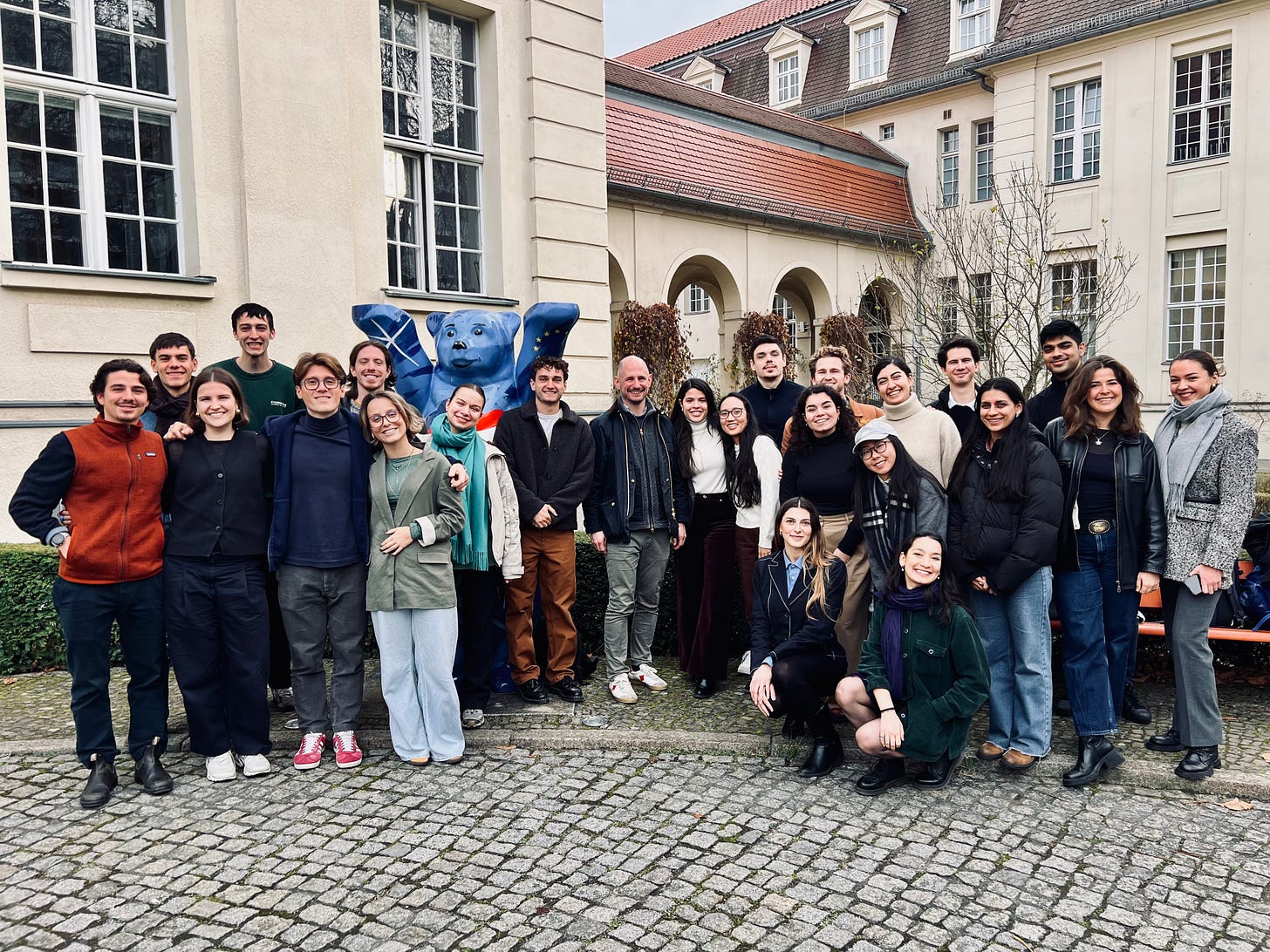

Die Masterclass „Digital Technologies & Sustainability“ entsteht genau in diesem Übergang. Sie ist ein Labor für die Frage, wie wirtschaftliches Handeln unter Bedingungen planetarer Grenzen (Rockström et al., 2009) lernbar, gestaltbar und verantwortbar wird.

2. Der Ansatz der Masterclass – Bildung als Lernraum für Regeneration

Der Kurs beginnt mit einer fundamentalen Neuausrichtung: Was soll in einer begrenzten Welt überhaupt wachsen? Wir lösen uns von quantitativen Wachstumszielen und definieren Wachstum als Erweiterung lebendiger Potenziale – Re:Growth. Es geht nicht um Output-Maximierung, sondern um die Fähigkeit von Systemen, ihre eigenen Grundlagen zu regenerieren.

Dieses Verständnis bildet den Kern des regenerativen Unternehmertums: Unternehmertum nicht als Kapitalvermehrung, sondern als Gestaltung lebendiger Systeme. Der regenerative Entrepreneur entfaltet Potenziale – ökologisch, sozial, kulturell und technologisch – so, dass das Gesamtsystem belastbarer und zukunftsfähiger wird. Er optimiert nicht die Effizienz bestehender Strukturen, sondern richtet die Ökonomie an ihren Lebensgrundlagen neu aus.

Die ESCP Business Europe als akademischer Rahmen Die ESCP Business School, als eine der führenden Wirtschaftshochschulen Europas, bietet den idealen Rahmen für diese Pionierarbeit. Die Masterclass ist als Elective im vierten und abschließenden Semester für Studierende der Masterstudiengänge Sustainability Entrepreneurship and Innovation sowie International Sustainability Management konzipiert. Hier treffen sich angehende Gründer:innen und Nachhaltigkeitsmanager:innen aus der ganzen Welt, die bereits ein fundiertes Verständnis für ökologische Herausforderungen mitbringen, aber nach Wegen suchen, diese in konkrete, systemverändernde Geschäftsmodelle zu übersetzen.

Der Kurs übersetzt diesen Wandel in eine konkrete Lernarchitektur. Im Zentrum steht die Fähigkeit, Systeme zu lesen und neue Formen der Wertschöpfung zu erkennen. Wir unterscheiden früh zwischen naivem Fortschritt (quantitativ, symptomorientiert) und authentischem Fortschritt (ursachenorientiert, regenerativ).

Daraus entsteht ein dreifacher Lernprozess:

Analytische Einsicht: Verständnis komplexer Systemlogiken (z.B. Rebound-Effekte).

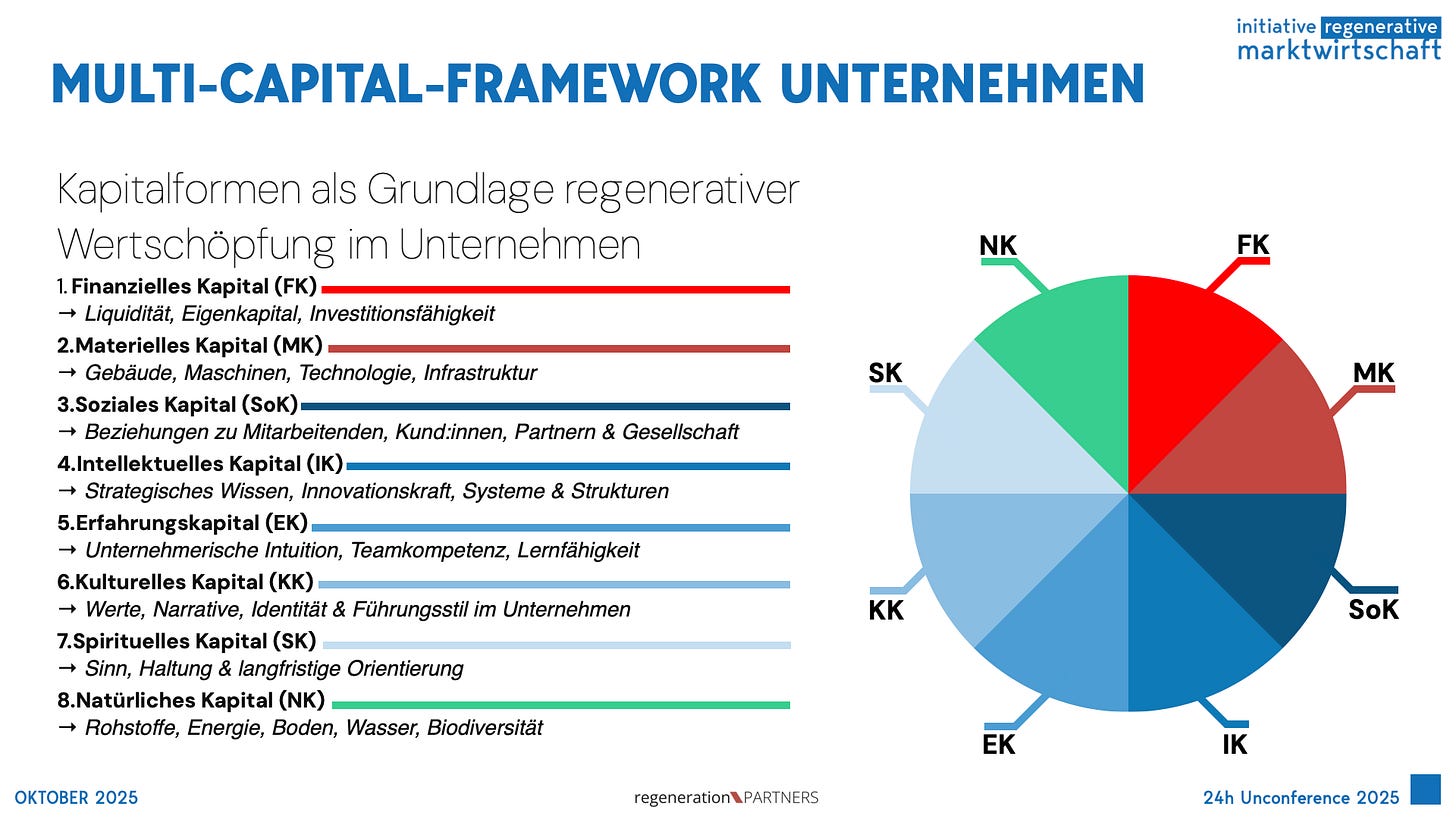

Erfahrungsbasierte Anwendung: Arbeit mit Modellen wie dem Multi-Capital-Framework zur Bewertung der Wirkungstiefe.

Unternehmerische Selbstwirksamkeit: Entwicklung eigener, authentischer Lösungen.

Die Masterclass vermittelt nicht nur Wissen, sondern auch Haltung. Studierende lernen, dass klassische BWL- und Nachhaltigkeitslogiken zusammengeführt werden müssen, um nicht nur Probleme zu lösen, sondern auch Bedingungen für das Gedeihen von Mensch und Natur zu schaffen.

3. Die intellektuellen Werkzeuge – Kernframeworks für ein neues ökonomisches Verständnis

Um wirtschaftliche Entscheidungen in einer von Nichtlinearitäten geprägten Welt zu treffen, setzt die Masterclass eine Reihe komplementärer Denkwerkzeuge ein. Sie schaffen die Grundlage für ein Unternehmertum, das Wertschöpfung als Pflege und Stabilisierung lebendiger Systeme begreift.

Daly und die „volle Welt“: Herman Dalys Konzept des „uneconomic growth“ (Daly, 1996) verdeutlicht, dass Wachstum ab einem gewissen Punkt destruktiv wird. Die zentrale Frage lautet nicht, ob Wachstum möglich ist, sondern welche Form von Wachstum Sinn ergibt: regenerative Potenzialentfaltung statt quantitativer Expansion.

Das Jevons-Paradox (Jevons, 1865) zeigt, dass Effizienzsteigerungen oft zu einem höheren Gesamtverbrauch führen. Diese Einsicht immunisiert gegen naive „grüne“ Technologieversprechen und lenkt den Blick auf absolute Wirkung statt auf relative Effizienz.

Das integrierte Multi-Capital-Framework (weiterentwickelt von Fittko, 2025). Aufbauend auf den 8 Forms of Capital (Roland & Landua, 2011), habe ich das Modell zu einem integrierten Framework weiterentwickelt. Studierende lernen, dass Unternehmen nicht nur Finanzkapital bewegen, sondern stets auch Natur-, Sozial-, Kultur-, Wissens-, und Erfahrungskapital beeinflussen. Ein Geschäftsmodell ist nur dann zukunftsfähig, wenn es die Qualität der gesamten Kapitalarchitektur steigert, statt Finanzkapital auf Kosten lebendiger Grundlagen zu akkumulieren.

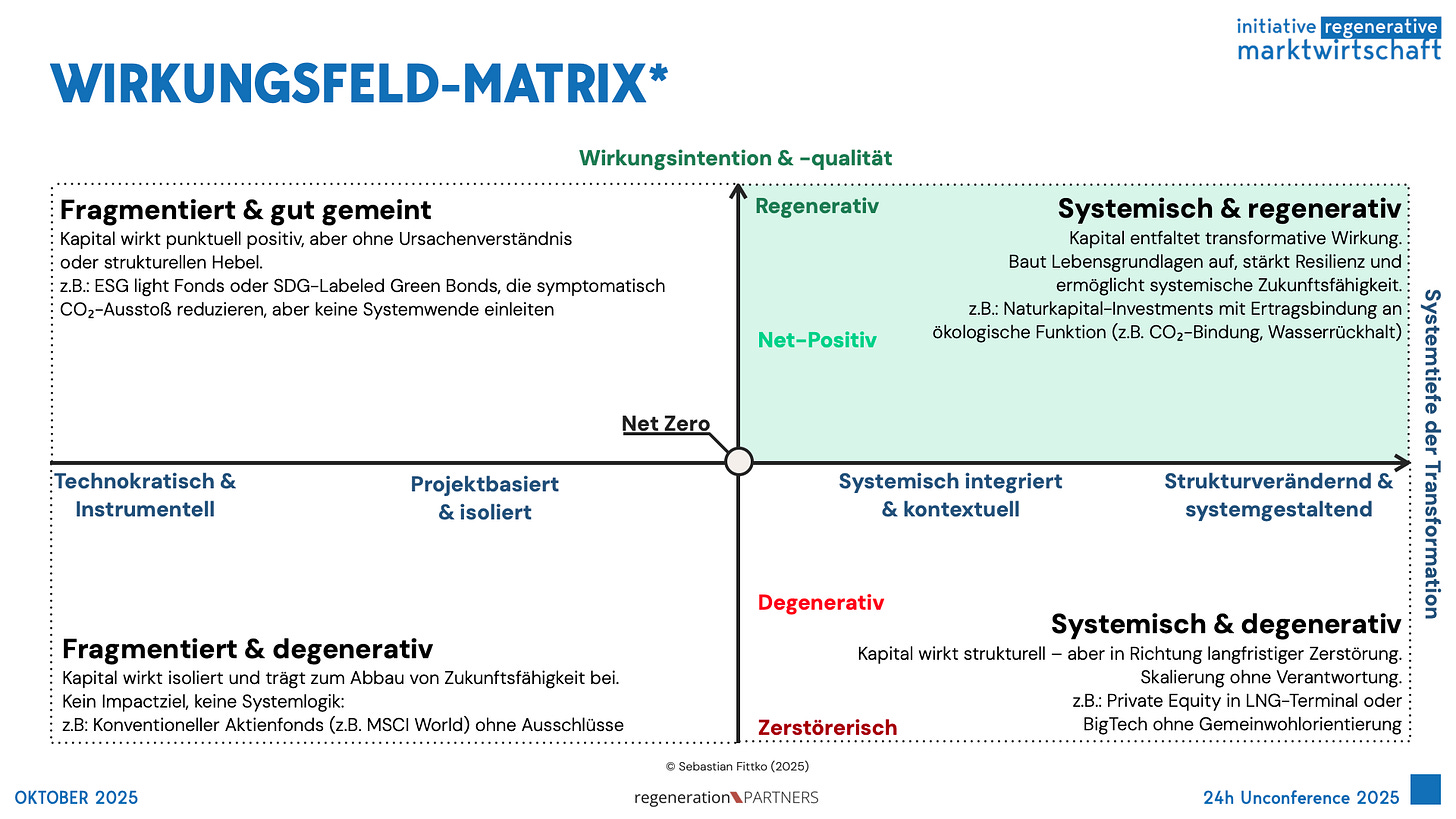

Die Wirkungsfeld-Matrix (entwickelt von Fittko, 2025) bildet das zentrale Diagnosewerkzeug. Sie spannt ein Koordinatensystem zwischen Impact-Qualität (destruktiv bis regenerativ) und systemischer Tiefe (isoliert bis strukturell) auf.

Viele digitale Lösungen landen im Quadranten „Fragmented & Well-Intentioned“: gut gemeint, aber systemisch wirkungslos.

Authentische Lösungen zielen auf den Quadranten Systemic & Regenerative: Sie adressieren Ursachen und verändern Strukturbedingungen.

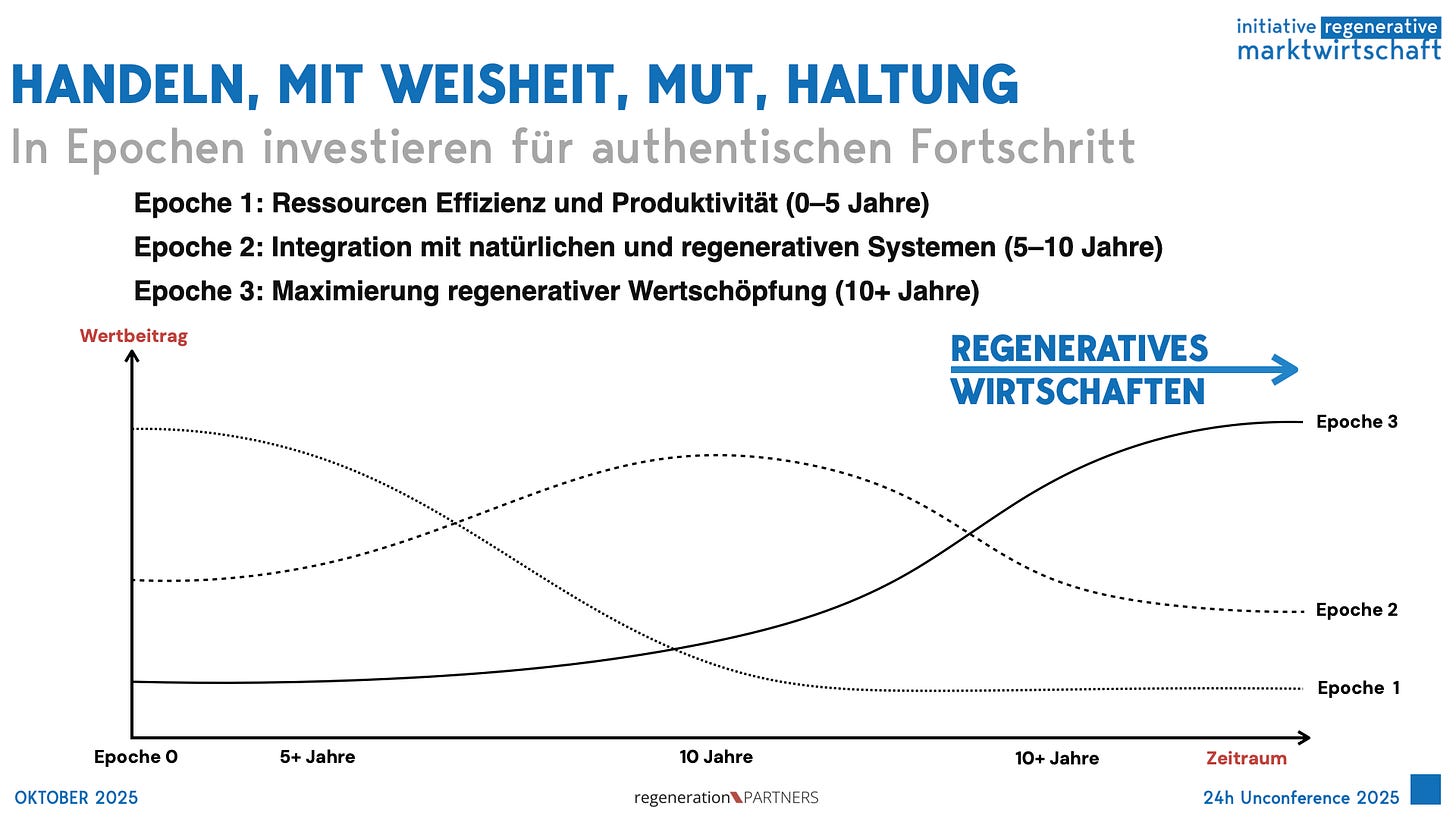

Das Epochenmodell ordnet Innovationen historisch ein: von extraktiv (Epoche 1) über integrativ (Epoche 2) hin zu regenerativ (Epoche 3). Es hilft zu verstehen, warum manche Technologien strukturell in alten Logiken feststecken, während andere den Übergang in eine neue ökonomische Epoche ermöglichen.

Das Epochenmodell die doppelte S-Kurve der Transformation (Fittko, 2025)

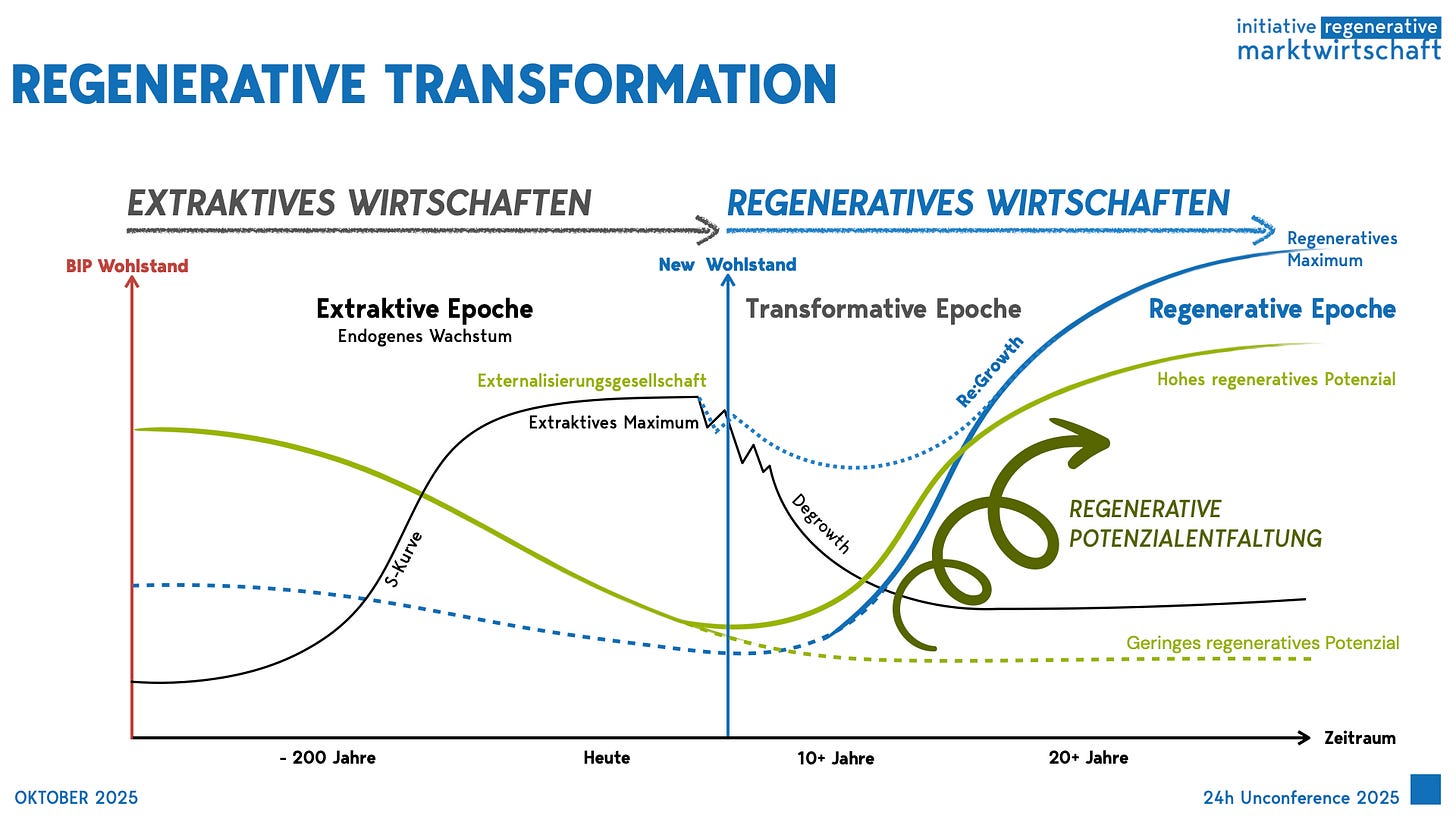

Das Epochenmodell visualisiert den historischen Übergang als Überlagerung zweier Entwicklungskurven. Die erste Kurve beschreibt das fossile, extraktive Wirtschaften, das seinen Zenit überschritten hat. Anstatt diesen Abstieg nur zu verwalten (was oft in Degrowth mündet), richtet sich der Blick auf die zweite, aufsteigende S-Kurve: die Regenerative Epoche.

Innovationen werden hier danach bewertet, ob sie noch die alte Kurve stützen oder bereits den Sprung auf die neue Kurve des Re:Growth ermöglichen. Dies verdeutlicht, dass echtes Wachstum künftig nicht mehr im quantitativen „Mehr“ (BIP Wohlstand), sondern im qualitativen „Besser“ (New Wohlstand) – der Entfaltung regenerativer Potenziale – liegt

4. Technologie im neuen Kontext – KI als Lernsystem und Erkenntnisinstrument

Viele Studierende erwarten, KI primär als Effizienzmaschine kennenzulernen. Im Kurs verschiebt sich dieser Blick: KI wird zum Lernsystem, das dabei hilft, komplexe Zusammenhänge sichtbar zu machen (System-Sensing) und Entscheidungen unter Unsicherheit zu verbessern.

Ein zentraler Impuls kommt von Christoph Völker (iteratec) und seinem Industrial AI Playbook. In industriellen Kontexten, in denen Daten häufig teuer und unvollständig sind, liegt der Wert von KI nicht in maximaler Genauigkeit, sondern in der Erhöhung der Entscheidungsqualität bei asymmetrischen Risiken.

Vertieft wird dies durch den Ansatz des Sequential Learning, vorgestellt von Benjamín Moreno Torres (BAM – Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung). Das Tool SLAMD (Sequential Learning App for Materials Discovery) ermöglicht iteratives Experimentieren mit minimalen Datenpunkten.

Die Studierenden erlebten dies praktisch am Beispiel eines Kuchenteigs: Sie nutzten den Algorithmus, um mit möglichst wenigen Testreihen (Experimenten) die perfekte Mischung der Zutaten zu bestimmen. Diese spielerische Anwendung vermittelte eine tiefe Einsicht: KI kann Experimentierzyklen drastisch verkürzen und die Materialforschung revolutionieren, indem sie das Unsichtbare im Datenraum navigierbar macht.

Weitere Praxisbeispiele verdeutlichen die Rolle von Technologie als Hebel:

BeeFriendly: Mitgründer Michael Watson zeigte, wie Technologie genutzt werden kann, um Biodiversität messbar und investierbar zu machen. Die Plattform unterstützt Landwirte dabei, blühende Lebensräume zu schaffen, und verbindet diese Leistung über Zertifikate mit Unternehmen, die in naturbasierte Lösungen investieren wollen – ein Weg, um ökologische Regeneration ökonomisch wertvoll zu machen (Epoche 3).

Alcemy: Nutzt KI zur Steuerung der Variabilität des Betons. Dies optimiert ein extraktives Material (Epoche 1) und schafft zugleich die Datengrundlage, um künftige, CO2-arme Bindemittel überhaupt industriell nutzbar zu machen. (Impuls durch Co-founder Robert Meier)

ESRI : Unter der Leitung von Konrad Wenzel, Gründer von nFrames (von ESRI 2020 akquiriert) und nun Leiter des Research Centers von ESRI in Stuttgart, zeigt sich, wie Geospatial Intelligence urbane und ökologische Muster von Fotos und Videos 3-dimensional rekonstruiert. Diese räumliche Intelligenz ermöglicht Entscheidungen, die Risiken frühzeitig erkennen und städtische Systeme resilienter gestalten. Besonders eindrücklich waren Konrads persönliche Einblicke in seine Gründungsgeschichte: Er schilderte den Weg von der akademischen Forschung zum erfolgreichen Exit nicht als linearen Plan, sondern als unvorhersehbare Lernreise mit dem größtmöglichen persönlichen Potenzial für Wachstum und Wirkung. Seine Botschaft an die Studierenden: Echtes Unternehmertum entsteht aus der Bereitschaft, sich auf Unsicherheit einzulassen und an ihr zu wachsen.

Impact Nexus: Alexander Schabel brachte die Perspektive des Impact-Messens ein. Seine SaaS-Lösung zeigt, wie Start-ups ihre Wirkung nicht nur behaupten, sondern datengestützt steuern und belegen können – eine Brücke zwischen gutem Willen und harter Ökonomie.

In der Summe lernen die Studierenden: Technologie ist nicht wertneutral. Sie ist ein Werkzeug, das – richtig eingebettet – hilft, bessere Fragen zu stellen und regenerative Potenziale freizulegen.

5. Die Arbeit der Studierenden vom akademischen Experiment zur Blaupause für Organisationen

Der Prozess, den die Studierenden durchlaufen, ist mehr als nur eine akademische Übung. Er folgt einer Struktur, die sich als Blaupause auf Innovationsabteilungen und Strategieboards übertragen lässt. Es ist ein Drei-Phasen-Modell der regenerativen Innovation:

Diagnose der Wirkungstiefe (The Reality Check): Teams analysieren bestehende Geschäftsmodelle („Case Study“) mithilfe der Wirkungsfeld-Matrix. Sie decken auf, wo Modelle „energetisch blind“ sind und von der Erosion lebendiger Grundlagen profitieren. Dieser Schritt erzwingt Ehrlichkeit: Ist die Lösung wirklich regenerativ oder nur „weniger schlecht“?

Identifikation von Hebelpunkten (The Systemic Leverage):

Unter Nutzung des Multi-Capital-Frameworks und der Epochen-Logik suchen die Studierenden nach systemischen Interventionspunkten. Wo kann Technologie genutzt werden, um nicht nur Effizienz zu steigern (Epoche 1), sondern Beziehungen zu regenerieren und epochale Übergänge (Epoche 2 & 3) zu ermöglichen?Entwurf authentischer Lösungen (The Re:Growth Design): Im „Final Pitch“ entwickeln die Teams eigene Konzepte. Das Ziel ist die Akkumulation von Lebendigkeit: Lösungen, die Vermögenswerte in Form von resilienten Beziehungen, ökologischer Substanz und sozialem Vertrauen aufbauen.

Diese Struktur verhindert, dass Organisationen in die „Effizienzfalle“ tappen, und lenkt Innovationsbudgets dorthin, wo sie echte Zukunftsfähigkeit schaffen. Die Studierenden erleben sich dabei nicht als Zuschauer:innen, sondern als Architekt:innen einer neuen Ökonomie.

6. Authentische Startup-Ideen der Studierenden

Die sechs im Kurs entwickelten Startup-Ideen zeigen exemplarisch, wie Studierende beginnen, Technologie nicht als Effizienzwerkzeug, sondern als Hebel zur regenerativen Potenzialentfaltung zu verstehen. Jede Idee ist ein Versuch, KI so einzusetzen, dass sie Wirkung auf mehreren Ebenen entfaltet: technologisch, sozial, materiell und kulturell.

Der gemeinsame Ausgangspunkt aller Teams ist die Arbeit mit der Wirkungsfeld-Matrix und den acht Kapitalformen. Dadurch lernen die Studierenden, ihre Ideen nicht nur nach einer Problem-Solution-Logik, sondern auch nach ihrer Wirkungstiefe zu entwickeln.

re:gen – Eine soziale Infrastruktur für Zukunftsfähigkeit: re:gen reagiert auf die zunehmende Erfahrung vieler junger Menschen, dass Nachhaltigkeit moralisch aufgeladen und emotional erschöpfend wirkt. Das Team entwickelt deshalb eine hybride Infrastruktur, die Nachhaltigkeit sozial, spielerisch und gemeinschaftsbildend erfahrbar macht: durch den physischen „Fun Hub“ auf Festivals und Universitäten sowie den digitalen „Mastering Life Hub“.

Kapitalwirkung: Stärkt primär Sozialkapital (Zugehörigkeit), Kulturkapital (neue Narrative), Erfahrungskapital (positive Erlebnisse) und intellektuelles Kapital (Skills).

Einordnung: Die Lösung bewegt sich eindeutig in Epoche 2 – die Integration mehrerer Kapitalformen zu neuen sozialen Möglichkeitsräumen.

+PLUS – Engagement sichtbar machen und Zugänge demokratisieren: +PLUS adressiert eine strukturelle Leerstelle. Viele junge Menschen haben die Absicht, sich zu engagieren, aber die Wege ins Engagement sind unsichtbar, fragmentiert und stark sozial voraussetzungsvoll. Die Plattform macht Engagement niedrigschwellig sichtbar und zugänglich, vernetzt Freiwillige mit Organisationen und ermöglicht die Validierung durch Nachweise.

Kapitalwirkung: Stärkt Sozialkapital (Beziehungen, Vertrauen), Kulturkapital (Engagement als Normalität) und spirituelles Kapital (Sinn, Beitrag).

Einordnung: Die Idee ist klar in Epoche 2 verortet: Sie baut soziale Infrastruktur auf, ohne das gesellschaftliche System grundlegend zu verändern – aber mit Potenzial für tiefergehende kulturelle Transformation.

NAVU – Vertrauen als urbane Infrastruktur: NAVU löst sich bewusst von technokratischen Sicherheitslogiken. Das Team identifiziert Vertrauen – nicht Überwachung – als zentrale Ressource urbaner Resilienz. Die App generiert Routen, die auf gemeinschaftlich erzeugten Vertrauensmustern basieren, statt auf Kriminalitätsdaten. KI wird genutzt, um zu verstehen, wo und warum Menschen sich sicher fühlen.

Kapitalwirkung: Stärkt Sozialkapital (Vertrauen), Kulturkapital (neue Normen, urbaner Miteinanders), Erfahrungskapital (subjektive Sicherheit) und intellektuelles Kapital (kollektives Lagebild).

Einordnung: Es ist eine Epoche-3-Idee: Vertrauen wird als regenerative Ressource verstanden und technologisch zugänglich gemacht.

The Impact App – Wiederverbindung von Mensch und Natur: The Impact App adressiert zwei miteinander verwobene Krisen: ökologische Überlastung und soziale Einsamkeit. Die Plattform verbindet Menschen gezielt mit lokalen regenerativen Projekten wie Urban Gardening, Renaturierungsinitiativen oder Kompostkreisläufen. Die KI sorgt dafür, freie Plätze zu füllen und Menschen anhand ihrer Interessen und örtlichen Bedarfe zu matchen.

Kapitalwirkung: Stärkt Naturkapital (Regenerationsprojekte), Sozialkapital (Gemeinschaft), Erfahrungskapital (Naturbeziehung), Kulturkapital (neue Routinen) und intellektuelles Kapital.

Einordnung: Damit bewegt sie sich klar in Epoche 3 – Technologie als Brücke zwischen Mensch und Biosphäre.

VitaHealth – Die Transformation von reaktiv zu präventiv: VitaHealth reagiert auf ein hochfragmentiertes Gesundheitssystem, das überwiegend reaktiv organisiert ist. Die Lösung nutzt Federated AI, um Versicherer, Ärzt:innen, Apotheken und Nutzer:innen zu vernetzen, ohne zentrale Datenspeicherung. Dadurch entstehen individuelle Präventionspfade, automatisierte Freigabeprozesse und eine deutlich reduzierte Verwaltungslast.

Kapitalwirkung: Stärkt Human- und Sozialkapital (Gesundheit, Vertrauen), intellektuelles Kapital (medizinische Wissensarchitektur), Materialkapital (reduzierter Overhead) und langfristig Finanzkapital.

Einordnung: Es handelt sich um eine typische Epoche-2-Lösung: systemorientiert, integrativ, kulturverändernd.

CROPLINK – Lokale Lebensmittelketten resilient machen: CROPLINK verbindet landwirtschaftliche Erzeuger:innen mit regionalen Abnehmern, indem die Plattform Ernteüberschüsse prognostiziert und automatisch mit Kantinen und Großküchen matcht. So entsteht eine neue Form der regionalen Wertschöpfung, die Food Waste reduziert und das Einkommen stabilisiert.

Kapitalwirkung: Stärkt Naturkapital (reduzierte Verschwendung), Finanzkapital (Einkommen), Materialkapital (Warenflüsse), Sozialkapital (Beziehungen) und Erfahrungskapital (Planbarkeit).

Einordnung: CROPLINK bewegt sich im Feld von Epoche 2 mit klarer Anschlussfähigkeit zu Epoche-3-Strukturen regionaler Ernährungssysteme.

7. Was wir aus diesem Bildungsformat lernen können

Die Masterclass beweist, dass junge Menschen fähig sind, weit über traditionelle BWL-Lösungen hinauszudenken, wenn man ihnen die richtigen Werkzeuge gibt.

Transformation der Wahrnehmung: Die anfängliche Ohnmacht angesichts der Polykrise weicht durch die Arbeit mit den Frameworks (Fittko, Daly, Jevons) einem Gefühl der Gestaltungsfähigkeit. Probleme werden handhabbar.

Theorie trifft Praxis: Die Impulse von Alcemy, BAM, ESRI und Impact Nexus zeigen, dass regenerative Fragen keine Nischenthemen sind, sondern die „License to Operate“ der Zukunft bestimmen.

Qualität vor Quantität: Die Studierenden begreifen, dass die Ökonomie der Zukunft eine Ökonomie der Beziehungen ist. Vertrauen und Kooperation sind keine „weichen Faktoren“, sondern harte ökonomische Assets.

Technologie als Verstärker: Sie lernen, dass KI keine Krisen löst, aber die Qualität unserer Fragen verbessern kann.

Der Wert des Formats liegt in der Veränderung des Denkens: Wirtschaft wird als lebendiges System begriffen, das sich bewusst erneuern lässt.

8. Resonanz- und Anschlussfähigkeit

Das Format erzeugt Resonanz weit über den Hörsaal hinaus. Studierende berichten, dass sie erstmals einen Raum erlebt haben, der ihre Zukunftssorgen ernst nimmt und in Gestaltungswillen umsetzt.

Institutionell zeigt sich eine hohe Relevanz für Unternehmerfamilien und den Mittelstand. Diese stehen vor denselben Fragen: Wie sichern wir unsere Substanz in einer Welt der Grenzen? Wie gestalten wir den Übergang von einer extraktiven zu einer regenerativen Logik? Die im Kurs angewandten Methoden bieten hierfür eine gemeinsame Sprache sowie einen strategischen Kompass.

Die Masterclass ist somit kein isoliertes Seminar, sondern ein Experimentierraum für das, was wirtschaftliche Bildung – und unternehmerische Praxis – im 21. Jahrhundert leisten muss.

9. Was junge Menschen heute wirklich lernen müssen

In einer Welt ökologischer Kipppunkte reicht die Vermittlung operativer Fähigkeiten nicht mehr aus. Junge Menschen benötigen eine neue ökonomische Mündigkeit:

Die Fähigkeit, Systeme zu lesen und darüber hinaus jenseits des Finanziellen zu denken.

Das Verständnis, dass Technologie Gestaltung ist und stets Werte transportiert.

Den Mut, die Zukunft nicht als Extrapolation der Vergangenheit, sondern als Entwurfsraum zu begreifen.

Sie müssen lernen, Wirtschaft als lebendiges System zu verstehen – und sich selbst als verantwortliche Gestalter:innen ihrer Zukunft. Die Masterclass bietet genau diesen Trainingsraum.

10. Ausblick strategische Erneuerung als unternehmerische Pflicht

Die Masterclass zeigt, wie Bildung zum Treiber der Transformation werden kann. Doch Bildung allein reicht nicht. Wir stehen vor der Aufgabe, nicht nur die Talente auszubilden, sondern auch die Aufnahmegefäße in der Wirtschaft zu schaffen.

Nicht jede Absolventin und jeder Absolvent wird ein Start-up gründen. Wir benötigen dringend Intrapreneure in bestehenden Unternehmen, Organisationen und Familienbetrieben, die diese neuen Fähigkeiten einbringen können. Unternehmen müssen Rollen und Räume schaffen, in denen „klassische BWL-Logiken und dazu kohärente Nachhaltigkeitslogiken“ nicht als Widerspruch, sondern als Innovationsmotor gelebt werden können. Bieten wir ihnen diese Möglichkeiten nicht, dann gehen ihre Fähigkeiten verloren.

Einladung zur Initiative: Strategieentwicklung im Zeitalter der Regeneration

Die Prinzipien der regenerativen Marktwirtschaft sind keine abstrakte Theorie, sondern ein konkreter Handlungsauftrag zur Sicherung unserer wirtschaftlichen Substanz. Gerade für Inhaberfamilien, die in Generationen denken, ist die Frage nach der „Enkelfähigkeit“ des Geschäftsmodells keine Floskel, sondern die Bedingung für das Überleben der Firma.

Hier, wo Eigentum und Verantwortung zusammenkommen, entscheidet sich die Ausrichtung der nächsten Jahrzehnte. Es geht darum, das unternehmerische Vermögen nicht nur finanziell zu sichern, sondern es in den Dienst einer lebendigen Zukunft zu stellen – und damit den wahren Wert des Unternehmens neu zu definieren.

Lassen Sie uns gemeinsam im Rahmen der Initiative Regenerative Marktwirtschaft daran arbeiten, dieses regenerative Potenzial zu heben. Nicht als kurzfristiges Projekt, sondern als fundamentale Erneuerung unserer Art zu wirtschaften.

Literaturverzeichnis

AI Index (2024): Artificial Intelligence Index Report 2024. Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence.

BAM / Moreno Torres, B. (2024): Impuls zu Sequential Learning und dem SLAMD-Framework, vorgestellt in der ESCP Masterclass.

Consilience Project (2021): Development in Progress.

Consilience Project (2022): Technology Is Not Values Neutral.

Daly, H. E. (1977): Steady-State Economics. W.H. Freeman.

Daly, H. E. (1996): Beyond Growth: The Economics of Sustainable Development. Beacon Press.

Daly, H. E. (2015): Economics for a Full World. Great Transition Initiative.

ESRI / Wenzel, K. (2024): Impuls zu Geospatial Intelligence, 3D-Rekonstruktion und räumlicher Systemanalyse, vorgestellt in der ESCP Masterclass.

Fittko, S. (2025): Warum der Wirtschaftsnobelpreis 2025 ein Wendepunkt sein wird. Regenerative Marktwirtschaft.

Fittko, S. (2025): Die Wirkungsfeld-Matrix.

Fullerton, J. (2015): Regenerative Capitalism: How Universal Principles and Patterns Will Shape Our New Economy. Capital Institute.

Herrington, G. (2022): Five Insights for Avoiding Global Collapse. MDPI.

Impact Nexus / Schabel, A. (2024): Impuls zu Impact Measurement und SaaS-Lösungen für Start-ups, vorgestellt in der ESCP Masterclass.

Jevons, W. S. (1865): The Coal Question: An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of Our Coal-Mines. Macmillan.

Meadows, D. H., Meadows, D. L., & Randers, J. (2004): Limits to Growth: The 30-Year Update. Chelsea Green Publishing.

Putnam, R. (2000): Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster.

Rockström, J., Steffen, W., et al. (2009): “A Safe Operating Space for Humanity.” Nature, 461.

Roland, E. & Landua, G. (2011): 8 Forms of Capital. Regenerative Enterprise Institute.

Steffen, W., Broadgate, W., Deutsch, L., Gaffney, O., & Ludwig, C. (2015): “The Trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration.” The Anthropocene Review, 2(1).

Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. (2019): “Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP.” ACL.

Völker, C. (iteratec): Impuls zu industrieller KI und zum Industrial AI Playbook, vorgestellt in der ESCP Masterclass.

Über der Autor

Sebastian Fittko ist Initiator, Mitgründer und Erster Vorstand der Initiative Regenerative Marktwirtschaft e.V., Gründer von regeneration PARTNERS sowie Zweiter Vorstand der Bundesinitiative Impact Investing e.V.

Mit regeneration PARTNERS begleitet er Unternehmerfamilien, Vermögensinhaber:innen und Organisationen dabei, Kapital als strategisches und unternehmerisches Gestaltungsmittel zu begreifen – im Dienst einer Wirtschaft, die nicht extrahiert, sondern erhält, erneuert und entfaltet.

Sein Fokus liegt auf der Entwicklung von Impact Investing als Praxis der „Kapital-Kompostierung“ – der Überführung von Finanzkapital in lebendige Kapitalformen – und als Hebel für gesellschaftliche Transformation im Sinne einer regenerativen Wirtschaft. Dabei geht es um einen ganzheitlichen Return on Investment, der wirtschaftliche Stabilität und Vermögensaufbau mit ökologischer Integrität, sozialer Widerstandsfähigkeit und kultureller Kontinuität verbindet – eine Perspektive, in der individuelle und kollektive Resilienz zusammenfallen.

Philanthropie, Impact Investing und die Transformation bestehender Unternehmen sind in diesem Verständnis komplementäre Gestaltungswerkzeugeeiner systemischen Perspektive: Sie alle dienen dem Ziel, Kapital in Beziehung zu bringen – mit Menschen, Gemeinschaften und Ökosystemen – und es so in Resonanz mit dem Lebendigen zu führen.

Er studierte Wirtschaftswissenschaften (M.A.) an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen und ist Gastdozent und Academic Advisor an der ESCP Business School seit 2019 in Berlin.

Werde auch Du Mitglied oder Förderpate der IRM

Die Transformation hin zu einer regenerativen Wirtschaft braucht mutige Ideen, engagierte Menschen – und eine Gemeinschaft, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.

Die Initiative Regenerative Marktwirtschaft (IRM) setzt sich für genau das ein: Wir entwickeln Konzepte, schaffen Räume für Dialog und bringen Impulse in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Damit das gelingt, brauchen wir dich.

Werde Mitglied oder Förderpate der IRM und ermögliche unsere Projekte, innovative Konzepte und politischen Dialog für eine regenerative Wirtschaft. Werde jetzt Mitglied : Antrag hier als Förderpate ausfüllen oder hier Antrag als Mitglied an uns per Mail schicken.

Oder unterstütze uns direkt mit einer Spende (Verwendungszweck: „Spende“):

Initiative Regenerative Marktwirtschaft e.V.

GLS Bank

IBAN: DE68 4306 0967 1359 9200 00

BIC: GENODEM1GLS

Du hast Fragen oder Ideen, wie wir zusammenarbeiten können?

Schreib uns – wir freuen uns auf den Austausch.

Danke, dass du Teil der Bewegung bist.

Gemeinsam gestalten wir die Wirtschaft für ein gutes Leben von morgen.

Herzlichst,

Der Vorstand der IRM

Gregor Erkel, Sebastian Fittko und Thomas Schindler