Warum der Wirtschaftsnobelpreis 2025 das Ende der alten Fortschrittserzählung markiert

Ein Essay über schöpferische Zerstörung, Energie und die Regenerative Wirtschaft

Autor: Sebastian Fittko

Zusammenfassung

Der Wirtschaftsnobelpreis 2025 würdigt ein Denken, das unsere Gegenwart nicht mehr trägt. Er ehrt die Idee des endogenen Wachstums – den Glauben, dass Innovation, Wettbewerb und Wissen aus sich selbst heraus eine immerwährende Spirale des Wohlstands antreiben. Doch die Geschichte, die hier gefeiert wird, blendet das Entscheidende aus: den energetischen und ökologischen Unterbau, der sie möglich machte – die beispiellose Expansion des fossilen Zeitalters.

Was heute als ökonomische Leistung gilt, zerstört zunehmend die Lebensgrundlagen, auf denen sie ruht. Der Essay deutet den Nobelpreis als Symbol eines Wendepunkts: das Ende einer Erzählung, in der volkswirtschaftliches Wachstum als Naturgesetz galt, und den Beginn einer neuen Phase menschlicher Entwicklung. Er beschreibt die kulturelle Krise hinter der ökonomischen – die Entkopplung des Wirtschaftens vom Lebendigen – und zeigt Wege auf, wie Fortschritt wieder zu einem regenerativen Prinzip werden kann.

Im Zentrum steht dabei die Idee der Regenerativen Marktwirtschaft. Sie ist kein alternatives System, sondern eine Weiterentwicklung – die Übersetzung des kulturellen Paradigmenwechsels in ökonomische Realität. Eine Wirtschaft, die nicht länger auf die Anhäufung von totem Kapital zielt, sondern auf die Entfaltung lebendiger Potenziale. Ihr Prinzip ist nicht die Verneinung von Wachstum, sondern dessen Transformation: Akkumulation von Lebendigkeit – von natürlichem, sozialem, menschlichem und kulturellem Kapital, das sich gegenseitig stärkt und regeneriert. Finanzielles Kapital wird in diesem Verständnis zum Übergangsmedium: Es entfaltet seine Sinnhaftigkeit erst dann, wenn es zurück in Lebensfähigkeit investiert wird – in Boden, Bildung, Gemeinschaft und Kultur. Regenerative Wertschöpfung bedeutet daher, Geld wieder in Kreisläufe der Lebendigkeit zu führen. In dieser Perspektive wird Unternehmertum wieder schöpferisch im eigentlichen Sinn: Es pflegt, was trägt, und lässt das wachsen, was das Leben selbst stärkt. Regenerative Ökonomie ist die Kunst, Potenzialentfaltung und Regeneration miteinander zu verweben – das ist die wahre Enkelfähigkeit.

So gelesen, ist dieser Essay mehr als ein Kommentar zum Nobelpreis. Er ist ein Beitrag zur Selbstverständigung: über das Ende des alten Fortschritts und den Beginn eines neuen – Re:Growth. Die Regenerative Marktwirtschaft steht für diesen Übergang: vom Triumph zur Transformation, vom Wachstum gegen das Leben zum Wachstum mit ihm.

1. Vom Wachstumsmythos zur Wirklichkeit

Im Herbst 2025 zeichnete die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften das Trio Joel Mokyr, Philippe Aghion und Peter Howitt für ihre Arbeiten zum innovationsgetriebenen Wirtschaftswachstum aus (Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften, 2025).

Ein Preis für die Idee, dass menschlicher Erfindungsgeist und Wettbewerb eine immerwährende Spirale des Wohlstands antreiben.

Es ist eine Würdigung, die zugleich ein Vermächtnis ist. Die Theorien der drei Forscher verdichten zweihundert Jahre ökonomischer Moderne. Sie erzählen, wie Menschen durch Ideen, Konkurrenz und schöpferische Zerstörung produktiver, reicher – und scheinbar freier – wurden. Ihre Modelle beschreiben einen Motor, der sich aus sich selbst heraus erneuert – ein Perpetuum Mobile des Wachstums.

Doch während in Stockholm die Eleganz dieser Theorie gefeiert wird, zeigen sich andernorts die Risse im Fundament. Die Mechanismen, die Mokyr, Aghion und Howitt so präzise beschrieben haben, sind zugleich die Triebkräfte einer globalen Polykrise – sozial, ökologisch und kulturell. Der Preis, der als Krönung gedacht war, wirkt wie ein Zaunpfahl: ein Symbol für das Ende einer Epoche, in der Wachstum als Naturgesetz galt.

Das Wachstum, das einst Wohlstand versprach, hat sich zu einer Zwangslogik verfestigt. Er durchdringt politische Programme, Unternehmensstrategien und öffentliche Debatten. Auch die gegenwärtigen Regierungen haben auf die drängendsten Krisen unserer Zeit – Klima, Biodiversität, soziale Ungleichheit, Energie und die Erosion demokratischer Institutionen – nur eine Antwort: mehr von dem, was sie hervorgebracht hat. Wachstum gilt als Allheilmittel, obwohl es längst zum Treibstoff jener Krisen geworden ist, die es lösen soll.

Das Bruttoinlandsprodukt steigt, aber es misst auch die Reparatur von Zerstörung, die Externalisierung von Kosten und die Ausbeutung jener Ressourcen, die die Grundlage künftigen Wohlstands bilden. Die Entwaldung, die Flutkatastrophe, die Verschmutzung und die Krankheit erscheinen in der Statistik als Beiträge des Wachstums. So entsteht der trügerische Eindruck, mehr Wohlstand zu schaffen, während in Wahrheit der Wohlstand zerstört wird, der Wohlstand überhaupt erst möglich macht.

Das ist das Theorem unserer Zeit: Wohlstand, der Wohlstand zerstört.

Ein ökonomisches Paradox, das nicht aus Irrtum, sondern aus Systemlogik entsteht – aus der Trennung von Nutzen und Wirkung, von Gewinn und Verantwortung, von Energie und Leben. Das Wachstum, das einst Befreiung versprach, hat sich in eine strukturelle Abhängigkeit verwandelt: Wir müssen weiterwachsen, um die Folgen des Wachstums zu kompensieren.

Dabei ist entscheidend zu verstehen, dass nicht Wachstum an sich das Problem ist, sondern die Form, die es angenommen hat. Was wir heute messen, ist ökonomische Aktivität – nicht Lebensfähigkeit. Das quantitative Wachstum des Bruttoinlandsprodukts verdeckt das qualitative Wachstum, das wirklich zählt: die Fähigkeit, Leben zu erhalten und zu erneuern. Dieses Wachstum vermehrt Zahlen, aber es verzehrt Leben.

So wird die Ehrung der Königlich Schwedischen Akademie zur Metapher eines Wendepunkts. Sie markiert das Ende einer ökonomischen Erzählung, die den Menschen als Schöpfer, nicht aber als Teil eines größeren lebendigen Systems verstand. Das ist der blinde Fleck der Moderne – jener energetische und ökologische Unterbau, der das Wachstum erst möglich machte und es nun in Frage stellt (vgl. Dahm 2022; Smil 2017; Hagens 2020).

2. Die Energie, die nicht mitgedacht wird

Die Wachstumstheorie von Aghion, Howitt und Mokyr beschreibt, wie sich Ideen gegenseitig befruchten, Innovation alte Technologien verdrängt und so ein sich selbst tragender Wachstumsprozess entsteht. Eine elegante Geschichte, in der Wettbewerb und Erfindungskraft den Motor der Moderne antreiben. Doch sie blendet den eigentlichen Treibstoff dieser Dynamik aus: die gewaltige Zufuhr exogener Energie – gespeichertes Sonnenlicht in Form fossiler Brennstoffe.

Erst die Energieflut der fossilen Ära machte die ökonomische Explosion der letzten zwei Jahrhunderte möglich. Die Dampfmaschine ohne Kohle, der Motor ohne Benzin, die Chemie ohne fossile Kohlenwasserstoffe – sie alle hätten keine industrielle Revolution ausgelöst, sondern technische Randnotizen der Geschichte gebildet. Erst der Zugriff auf billige, konzentrierte Energie machte Innovation zur Produktivkraft. Er machte aus naivem Fortschritt eine Ideologie: den Glauben an unbegrenztes Wachstum.

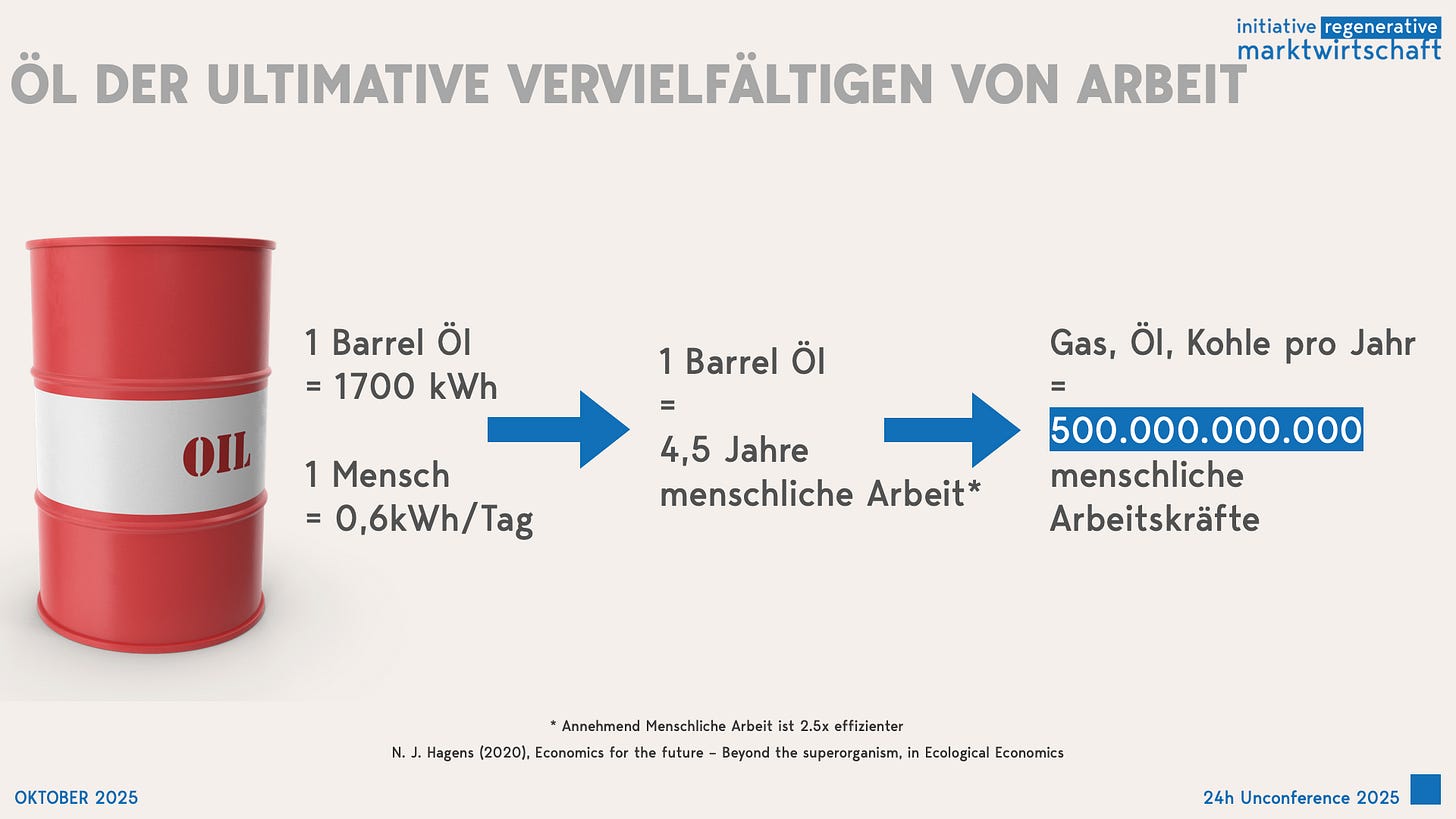

Ein Fass Öl enthält rund 1.700 Kilowattstunden Energie – die Arbeitsleistung eines Menschen über viereinhalb Jahre (Hagens 2020). Addiert man den jährlichen globalen Verbrauch, ersetzt die fossile Energie die Muskelkraft von rund 500 Milliarden Menschen. Die Moderne war, energetisch betrachtet, eine Zivilisation, die auf einer unsichtbaren Armee fossiler Arbeiter ruhte. Die schöpferische Zerstörung, die Schumpeter als inneren Mechanismus des Kapitalismus feierte, war in Wahrheit das soziale Ventil einer energetischen Explosion. Der Energiewissenschaftler Vaclav Smil spricht von einer „beispiellosen Verbrennung von Zeit“ – einer Beschleunigung um den Faktor zehn Millionen gegenüber der natürlichen Entstehung fossiler Ressourcen (Smil 2017).

Doch diese Perspektive fehlt in der orthodoxen Ökonomie. Dort gilt Energie als commodity – ein austauschbares Gut, das, wie Kupfer oder Weizen, einfach nachgeliefert wird, wenn die Nachfrage steigt. In den Wachstumsmodellen von Solow (1956) und Romer (1990) wird sie als substituierbarer Produktionsfaktor behandelt: Wo Energie knapp wird, sollen Kapital und Technologie einspringen. Das Dogma lautet: Der Treibstoff ist verfügbar, also muss man nicht daran denken.

Doch wie der Ökonom und Physiker Nicholas Georgescu-Roegen schon 1971 in The Entropy Law and the Economic Process schrieb, verwechselt diese Sicht Energie mit Kapital – und übersieht, dass jede wirtschaftliche Aktivität ein entropischer Prozess ist: Sie verwandelt nutzbare Energie in irreversible Wärme. Sein Schüler Herman Daly fasste das Jahrzehnte später prägnant:

“Energy is not just another input – it is the ultimate means that makes all other inputs productive.” (Daly 1996)

Die fossilen Energieträger waren also nicht einfach ein Faktor im Produktionsprozess, sondern seine physikalische Voraussetzung. Ohne sie kein Kapitalismus, kein exponentielles Wachstum, keine Moderne. Daniel Dahm spricht in diesem Zusammenhang vom „energetischen Unterbau der Moderne“ – jener freien Energie, die das Leben und das Wirtschaften selbst antreibt und zugleich begrenzt (Dahm 2022).

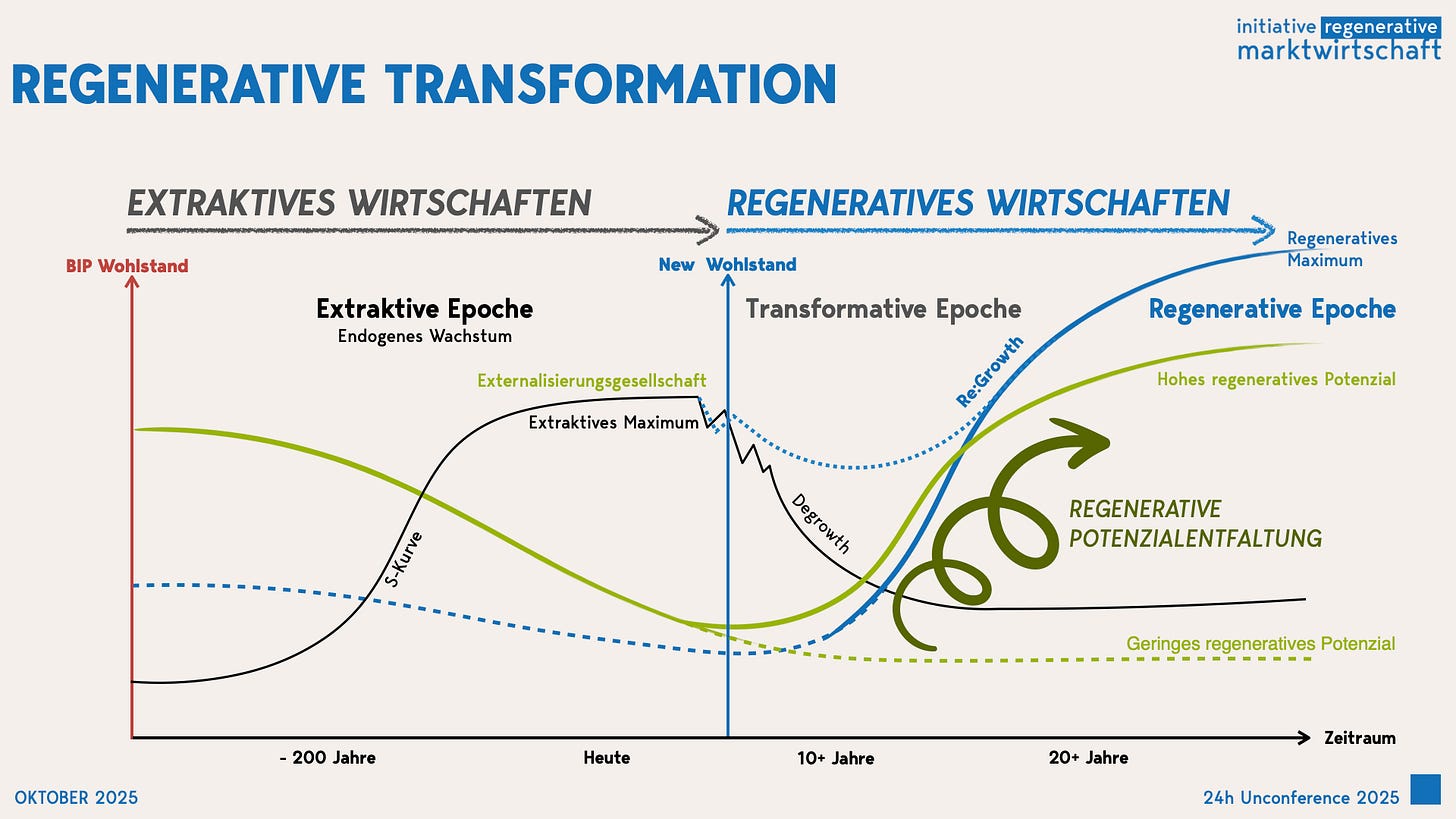

Diese Epoche – die man als extraktive Epoche bezeichnen kann – beruhte auf der Externalisierung ihrer Kosten. Sie schöpfte Wohlstand, indem sie ökologische, soziale und zeitliche Schulden anhäufte. Das Externalisierungsmaximum, das wir heute erleben, markiert den Punkt, an dem dieser Mechanismus seine Grenze erreicht: Die Kosten der Expansion übersteigen ihren Nutzen.

Der Energy Return on Energy Invested (EROI) – das Verhältnis von Energieertrag zu Energieeinsatz – sinkt seit Jahrzehnten (Hall et al. 2014). Wo einst ein Barrel Öl das Hundertfache seiner Energie in wirtschaftliche Wertschöpfung verwandelte, liefert es heute nur noch einen Bruchteil. Jeder weitere Fortschritt verlangt mehr Aufwand, mehr Risiko, mehr Zerstörung. Die scheinbar „selbsttragende“ Innovation wird zum Kraftakt gegen die Gesetze der Thermodynamik.

In dieser Phase entscheidet sich, ob wir das geringe regenerative Potenzial der Gegenwart erschöpfen – oder ob wir eine regenerative Potenzialentfaltung ermöglichen: die bewusste Entwicklung jener ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturen, die die Lebensfähigkeit des Ganzen stärken. Wir stehen vor einer Weggabelung: Entweder erleben wir den Abstieg – den erzwungenen Degrowth eines überdehnten Wohlstandssystems –, oder wir richten uns bewusst auf den Sprung zur Re:Growth-Kurve aus – den Übergang in eine Epoche, die auf Lebendigkeit, Erneuerung und Maß gegründet ist.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht, wann die fossile Moderne endet, sondern wie bewusst wir diesen Übergang gestalten – vom Zeitalter der Verbrennung zum Zeitalter der Regeneration und Re:Growth. In den folgenden Kapiteln werden wir diesen Wandel weiter erkunden – kulturell, ökonomisch und unternehmerisch.

3. Rückkehr zum Oikos – Wirtschaft als Teil des Lebendigen

Das Ende des fossilen Zeitalters ist kein Bruch, sondern eine Schwelle. Es markiert den Moment, in dem wir erkennen, dass die Ökonomie, die uns stark gemacht hat, uns nun schwächt. Wir stehen am Scheitelpunkt einer Entwicklungsphase, die sich über zwei Jahrhunderte spannte und nun ihren Zenit erreicht hat. Ihr weiterer Verlauf wird nicht durch Technologie entschieden, sondern durch Kultur.

Oikos – das griechische Wort für Haus, Lebensraum, gemeinschaftlichen Ort – ist die gemeinsame Wurzel von Ökonomie und Ökologie. Diese Verbindung wurde in der Moderne gekappt: Wirtschaft wurde zur Abstraktion, zur mathematischen Maschine, die ihre Umwelt zur Variablen erklärte. Doch der Oikos ist kein Modell, sondern die Wirklichkeit, in der jedes Modell bestehen muss.

Diese Einsicht teilen die Autor:innen des Essays „Development in Progress“ vom Consilience Project (Schmachtenberger et al., 2024). Sie zeigen, dass die gegenwärtige Krise der Moderne nicht nur ökologisch oder ökonomisch, sondern zivilisatorisch ist – eine Krise des Denkens. „Entwicklung“, so ihre Analyse, wurde zu einer linearen Erzählung: einem Fortschrittsparadigma, das Wandel mit Beschleunigung verwechselt und den Menschen zum Maß aller Dinge erklärt. In dieser Logik wird Fortschritt zum Aufstieg auf einer Skala – vom Rückständigen zum Fortgeschrittenen – angetrieben durch Technik, Wettbewerb und Expansion.

Doch genau diese Form des Fortschritts hat ihre Grenze erreicht. Sie stößt auf biophysikalische und soziale Realitäten, die sich nicht mehr externalisieren lassen. Das Consilience Project beschreibt dies als „metakrisische Dynamik“: ein System, das die Komplexität, die es erzeugt, nicht mehr verarbeiten kann. Bereits im 19. Jahrhundert erkannte der Ökonom William Stanley Jevons in The Coal Question (1865) diese strukturelle Blindheit des Effizienzdenkens. Was als technologische Verbesserung erscheint, führt im Rahmen eines wachstumsgetriebenen Systems paradoxerweise zur Zunahme des Ressourcenverbrauchs – das sogenannte Jevons-Paradoxon (auch als Rebound-Effekt bekannt). Die gesteigerte Effizienz senkt die Kosten der Nutzung und lässt die Nachfrage explodieren. Effizienz wird so zur Beschleunigerin der Erschöpfung.

Im Kontext einer auf BIP-Wachstum ausgerichteten Weltwirtschaft bedeutet das: Effizienz skaliert die Extraktion, nicht die Nachhaltigkeit. Das, was als endogenes Wachstum gefeiert wird, ist in Wahrheit ein Prozess systemischer Überdehnung – ein Fortschritt, der seine eigenen Grundlagen verzehrt. In der systemischen Betrachtung aller acht Kapitalformen – des natürlichen, sozialen, menschlichen, intellektuellen, kulturellen, spirituellen, finanziellen und materiellen Kapitals (Roland & Landua, 2011; Fittko, 2024) – zeigt sich: Das Wachstum des Finanzkapitals erfolgt auf Kosten der lebendigen Kapitalien. Dieses Ungleichgewicht ist kein Nullsummenspiel, sondern eine reale Reduktion des regenerativen Potenzials des Gesamtsystems. Indem wir das Leben ausbeuten, das uns trägt, untergraben wir die Basis künftiger Wertschöpfung – und damit die eigentliche Quelle unseres Fortschritts. So entsteht das, was ich als systemisches Degrowth bezeichne: ein wachstumsgetriebenes Schrumpfen der Lebensfähigkeit des Ganzen. Wenn die lebendigen Kapitalien erodieren, sinkt auch das Potenzial für Re:Growth – jenes regenerative Wachstum, das die Voraussetzung für den langfristigen Fortschritt der menschlichen Zivilisation bildet (Fittko, 2024) – siehe auch Abbildung 3.

Die Erzählung des exponentiellen Wachstums hat sich erschöpft – nicht, weil Entwicklung endet, sondern weil sie ihre Richtung ändern muss. Wie der Physiker Anders Levermann beschreibt, tritt die Welt in eine Phase der Faltung ein: Die Ära der Entfaltung, des immer Weiter und Schneller, weicht einer Bewegung der Integration. Komplexität breitet sich nicht länger aus – sie faltet sich zurück in sich selbst, um neue Ordnung zu bilden (Levermann 2023). Diese Bewegung der Faltung beschreibt den Übergang von Expansion zu Integration – den Beginn einer Reifung, die zugleich eine Rückkehr ist. Die Rückkehr zum Oikos beginnt mit dieser Einsicht.

Entwicklung kann nicht länger als Wettlauf auf einer eindimensionalen Achse verstanden werden, sondern als metabolischer Prozess – als lebendiger Austausch zwischen Systemen, der Integration, Erneuerung und Maß kennt. Eine regenerative Ökonomie gründet auf dieser neuen Sicht: Sie erkennt, dass kein System dauerhaft über seine Lebensgrundlagen hinauswachsen kann. Wachstum ist keine Konstante, sondern eine Phase. Wenn sie an ihr Ende gelangt, gilt es nicht, sie mit aller Macht zu verlängern, sondern den Übergang zu gestalten – hin zu einer Wirtschaft, die Beziehungen regeneriert statt Ressourcen konsumiert (Dahm 2022).

In diesem Sinn steht Development in Progress für eine neue Art von Entwicklung: nicht linear, sondern zirkulär; nicht expandierend, sondern vertiefend. Sie kultiviert das Potenzial des Lebendigen, sich selbst zu erneuern. Entwicklung wird wieder zu einem bewussten Prozess – Wachstum als Regeneration, als Re:Growth.

Diese Perspektive erfordert neue Formen von Steuerung. In Transformation Governance (Fittko 2023) beschreibe ich institutionelle Rahmen, die Kooperation, Langfristigkeit und Verantwortung nicht bestrafen, sondern belohnen. Eigentum verliert seine Legitimität, wenn es zerstört, was es besitzt; Wettbewerb verliert seinen Sinn, wenn er auf Externalisierung beruht (Dahm 2012). Ein Markt, der Externalitäten ignoriert, ist nicht effizient, sondern systemisch dysfunktional – er zerstört die Grundlagen, deren Erhalt seine eigentliche Aufgabe wäre.

Regeneration ist keine Nische, sondern die notwendige kulturelle Evolution unserer Zeit. Valérie Brunel und Sarah Dubreil sprechen von einem développement régénératif – einer Entwicklung, die ihre Nebenwirkungen mitdenkt und das Leben selbst zum Maßstab nimmt (Brunel & Dubreil 2023).

Die Rückkehr zum Oikos ist keine Regression, sondern eine Reintegration. Sie verbindet Ökonomie und Ökologie an ihrem Ursprung – im Haus des Lebens. Noch sind die Strukturen des bestehenden Systems stark, doch unter der Oberfläche wirkt bereits ein anderes Prinzip: Zusammenarbeit statt Rivalität, Verbundenheit statt Beschleunigung.

Überall entstehen Keimformen einer neuen ökonomischen Logik – in regenerativer Landwirtschaft, zirkulären Produktionssystemen, Eigentumsformen (wie Verantwortungseigentum), die Verantwortung teilen, und in Unternehmen, die das Leben wieder ins Zentrum ihres Handelns stellen. Diese Ansätze markieren den Übergang zu einer neuen Entwicklungsphase: einer Wirtschaft, die auf Regeneration und Lebendigkeit gründet.

Das fossile Zeitalter formte die industrielle Moderne; die kommende Epoche könnte zur regenerativen Moderne werden – eine Zivilisation, deren Dynamik aus der Erneuerung ihrer Lebensgrundlagen entsteht. Wirtschaftliche Aktivität wird dann nicht länger an Expansion gemessen, sondern an der Fähigkeit, Vielfalt, Stabilität und Sinn zu mehren.

Diese nächste Stufe ist keine Utopie, sondern Ausdruck einer kulturellen Reifung – der Übergang zu einer Wirtschaft, die das Leben nicht nur nutzt, sondern bewusst pflegt. Wenn wir als Spezies reflexions- und lernfähig sind, dann wird sich hier entscheiden, ob unsere Zivilisation die Fähigkeit besitzt, aus ihren Krisen zu lernen – ob wir also fähig sind zur Verifizierung oder Falsifizierung unserer kollektiven Intelligenz. Hier, im Haus des Lebendigen, beginnt die neue Bewegung der Menschheit – die Rückkehr zum Oikos als Aufbruch in die Regeneration.

4. Die kulturelle Blindheit – oder wie wir wieder sehend werden

Joel Mokyr hat in seiner Analyse der industriellen Revolution die kulturellen Grundlagen des modernen Fortschrittsbegriffs eindrucksvoll herausgearbeitet. Seine „Kultur des Wachstums“ (Mokyr 2017) beschreibt eine Epoche, in der sich der menschliche Geist von alten Dogmen befreite, an die Macht des Wissens glaubte und die Welt als Objekt technischer Gestaltung entdeckte. Doch was als Befreiung begann, war zugleich eine Entkopplung. Die Moderne löste sich nicht nur von religiösen und feudalen Strukturen, sondern auch von der Vorstellung, dass der Mensch ein integraler Teil eines lebendigen Ganzen ist. Diese kulturelle Trennung von Mensch und Natur, von Subjekt und Objekt, wurde zum Geburtsfehler der ökonomischen Moderne.

Im Potsdamer Manifest formulierten Hans-Peter Dürr, Daniel Dahm und Rudolf zur Lippe diese Entkopplung als die zentrale kulturelle Illusion der Neuzeit: „Die alten dualistischen Vorstellungen einer Trennung der Sphären des Menschen und jener der Natur sind künstlich konstruiert“ (Dürr et al. 2006). Das mechanistische Weltbild, das die Natur als tote, manipulierbare Ressource begreift, machte sie zu einem bloßen Objekt ökonomischer Verwertung. Es schuf die Legitimation für eine extraktive und externalisierende Logik, die bis heute das Fundament der globalen Wirtschaftsordnung bildet. Die Ökonomie konnte die Natur zur „Umwelt“ erklären – zu einem Außenraum, dessen Zerstörung als „nützlicher” Nebeneffekt verbucht wird – und verlor damit den Blick auf das, was sie tatsächlich ist: unsere Mitwelt, das lebendige Geflecht, in dem wir unauflöslich eingebettet sind.

Diese kulturelle Spaltung hatte – wie Karl Polanyi zeigte – auch eine historische Dimension. In The Great Transformation (1944) beschrieb er den Prozess der „Entbettung der Wirtschaft“: jenen Moment, in dem Märkte sich aus den sozialen, moralischen und ökologischen Bindungen lösten, die sie einst trugen. Was ursprünglich ein Mittel des Austauschs war, wurde zum selbstreferenziellen Zweck. Der Markt emanzipierte sich von den Lebensgrundlagen, auf die er angewiesen war, und machte aus Gesellschaft und Natur bloße Faktoren des Wirtschaftens. Damit erhielt die kulturelle Illusion des Getrenntseins eine institutionelle Form: die disembedded economy, die die Moderne bis heute prägt (Polanyi 1944 / 1978).

Diese kulturelle Blindheit liegt nicht in einem Mangel an Wissen, sondern in der Art und Weise, wie Wissen gerahmt wird. Mokyrs Konzept des „nützlichen Wissens“ zielte auf Beherrschung und Nutzbarmachung, nicht auf Integration oder Ko-Evolution. Die „Republic of Letters“, die er als Motor des Fortschritts beschreibt, schuf zwar einen offenen Markt der Ideen, doch dieser Markt blieb in einem kulturellen Betriebssystem verhaftet, das den Menschen über die Natur stellte. Diese Trennung hat sich tief in unsere Denkformen eingeschrieben – in unsere Wissenschaft, unsere Politik, unsere Wahrnehmung.

Das Consilience Project hat diese kulturelle Blindheit in seinem Essay „Development in Progress“ (Schmachtenberger et al. 2024) als Symptom einer Zivilisation beschrieben, die ihre eigenen Voraussetzungen nicht mehr erkennt. Entwicklung, so die Autor:innen, wurde zu einer eindimensionalen Fortschrittserzählung, die Wandel mit Beschleunigung verwechselt. Sie ordnet die Welt entlang einer Achse des „Mehr“: mehr Produktion, mehr Wissen, mehr Kontrolle. In diesem linearen Denken wird Entwicklung zu einem Wettlauf – eine Bewegung, die sich selbst antreibt, aber ihre Richtung verloren hat. Das Ergebnis ist eine strukturelle Metakrise: eine Überkomplexität, die nicht mehr regeneriert, sondern erschöpft.

Diese Blindheit ist kein Versagen einzelner Systeme, sondern die Folge einer kulturellen Konditionierung. Wir haben gelernt, die Welt in Zahlen zu sehen, nicht in Beziehungen. Wir messen Effizienz, aber nicht Lebendigkeit; Wachstum, aber nicht Sinn. Wir verstehen die Mechanismen, aber nicht mehr die Muster, die uns tragen. Damit verlieren wir, was Daniel Dahm die „verkörperte Wahrnehmung des Lebendigen“ nennt (Dahm 2022) – die Fähigkeit, uns selbst als Teil eines größeren Zusammenhangs zu begreifen.

Wieder sehend zu werden bedeutet, diese Perspektive zurückzugewinnen. Es heißt, das Leben nicht mehr als Objekt zu betrachten, sondern als Beziehungsgewebe, in dem alles mit allem verwoben ist. Sehend zu werden heißt, Entwicklung nicht länger als Fortschreiten auf einer Skala zu verstehen, sondern als Vertiefung unserer Wahrnehmung. Es ist der Übergang von der Kontrolle zur Teilnahme, vom Management zur Mitgestaltung.

Diese Wiedergewinnung des Sehens ist keine romantische Regression, sondern eine kulturelle Evolution. Sie fordert eine neue Form von Rationalität – eine, die Resonanz und Wahrnehmung einschließt, die erkennt, dass Wissen ohne Beziehung blind bleibt. Eine solche Aufklärung stellt den Menschen nicht über die Welt, sondern zurück in sie hinein. Sie verbindet Erkenntnis mit Verantwortung und Intelligenz mit Empathie.

Vielleicht beginnt genau hier der kulturelle Wandel, den wir brauchen: nicht im Aufbau neuer Systeme, sondern in der Fähigkeit, wieder zu sehen, was immer da war – das Lebendige, das uns umgibt und durch uns wirkt. Sehend zu werden heißt, das Offensichtliche wieder wahrzunehmen: dass Wirtschaft, Kultur und Leben nie getrennt waren. Es ist die Voraussetzung für das, was im nächsten Kapitel als Re:Growth – das Wieder-Wachsen des Lebendigen Gestalt annehmen wird.

5. Re:Growth – das neue Wachstum

Die notwendige Antwort auf die extraktive Logik der Moderne ist nicht Verzicht oder Schrumpfung im Sinne des „Degrowth“. Ein solches Gegenmodell bleibt im alten Denken verhaftet, indem es lediglich das Vorzeichen umkehrt. Die eigentliche Alternative liegt in der qualitativen Transformation dessen, was wir unter Wachstum verstehen: Re:Growth – das bewusste Kultivieren der Lebensfähigkeit und des Potenzials aller Systeme, von denen wir abhängen (Fittko 2024).

Re:Growth ist kein Rückschritt, sondern eine Richtungsänderung. Es geht nicht um weniger, sondern um eine andere Art von mehr: mehr Biodiversität, mehr soziale Kohäsion, mehr Gesundheit, mehr Resilienz.

Eine regenerative Marktwirtschaft definiert Erfolg radikal neu. Sie misst sich nicht mehr an der Maximierung des Bruttoinlandsprodukts, sondern an der Stärkung und Entfaltung der acht Kapitalformen (New Wohlstand), wie sie die Initiative Regenerative Marktwirtschaft (2025) beschreibt: natürliches, soziales, menschliches, intellektuelles, kulturelles, spirituelles, finanzielles und materielles Kapital. Dieses holistische Wohlstandsverständnis erkennt, dass alle Kapitalformen voneinander abhängen. Ein intaktes Naturkapital, ein lebendiges Sozial-, Kultur- und Erfahrungskapital ist Voraussetzung für menschliche Gesundheit, stabile Gemeinschaften und langfristig stabiles Finanzkapital.

Wohlstand wird so wieder relational verstanden – als Fähigkeit eines Systems, seine eigenen Lebensgrundlagen zu regenerieren und die in ihm angelegten Potenziale zu entfalten. Wachstum bedeutet in dieser Perspektive nicht mehr das quantitative Mehr, sondern das qualitative Mehr an Leben: die Fähigkeit, Vitalität, Kreativität und Verbundenheit zu mehren – in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, im Menschen selbst.

Diese Sichtweise ist keine moralische Korrektur, sondern die Rückkehr zu einer ökonomischen Realität. Sie knüpft an den ursprünglichen Wortsinn von Oikonomía an – die Kunst, das gemeinsame Haus zu führen. Ökonomie wird so wieder zur Pflege des Lebendigen, nicht zu seiner Ausbeutung. Eine regenerative Wirtschaft erzeugt Wert, indem sie Leben erhält und Vielfalt mehrt. Sie strebt nicht nur an, ihre negativen Externalitäten zu minimieren, sondern schafft aktiv positive Externalitäten: Sie produziert mehr Vitalität, als sie verbraucht.

Damit wird Unternehmertum zu einer Kultur der Verantwortung. Regeneratives Unternehmertum entsteht, wenn Organisationen begreifen, dass sie nicht im Markt, sondern im Leben operieren. Sie handeln nicht in erster Linie als Produzenten oder Investoren, sondern als Gestalter und Ermöglicher des Lebendigen. Der größte Hebel für Zukunftsfähigkeit liegt nicht in Effizienz, sondern in Beziehung – in der Qualität der Verbindungen zu Mitarbeitenden, Kund:innen, Gemeinschaften und Ökosystemen. Ein solches Unternehmen denkt in Zyklen, nicht in Ketten; in Ökosystemen, nicht in Märkten.

Sein Ziel ist die regenerative Potenzialentfaltung in den lebendigen Kapitalien – in Menschen, Gemeinschaften, Landschaften und Kulturen. Wertschöpfung bedeutet hier, das im System angelegte Leben zu stärken, zu erneuern und weiterzugeben. In dieser Haltung liegt der eigentliche Kern unternehmerischer Enkelfähigkeit: das Bewusstsein, dass wahre Zukunftsfähigkeit nicht im Erhalt des Bestehenden, sondern in der Entfaltung des Möglichen liegt.

Für den Erfolg dieses Wandels ist entscheidend, dass er unternehmerisch anschlussfähig bleibt. Der Übergang zu einer regenerativen Ökonomie wird nicht von Verwaltungen oder Regulierungen getragen, sondern von Unternehmer:innen und Unternehmerfamilien, die langfristig denken und gestalten. Sie sind die Träger eines Wandels, der nicht von oben verordnet, sondern aus Überzeugung gelebt wird. Es sind die Gestalter, nicht die Verwalter, die die Zukunft schaffen. Ihr Handeln beruht auf einer klaren normativen Identität, die als Anker für strategische Entscheidungen dient: Wirtschaften im Dienst des Lebens.

Diese Haltung verbindet betriebswirtschaftliche Exzellenz mit Verantwortung. Sie gibt Orientierung in einer Zeit, in der Märkte volatil, Technologien disruptiv und Gesellschaften im Wandel sind. Regeneratives Unternehmertum ist damit nicht anders wirtschaften, sondern bewusst wirtschaften – ein Unternehmertum, das seine ökonomische Stärke aus ökologischer und sozialer Wirksamkeit gewinnt.

Dieser Perspektivwechsel verändert den Begriff von Innovation. Was Aghion, Howitt und Mokyr als Modell des endogenen Wachstums beschrieben haben, bleibt die brillante Beschreibung eines Motors, der seine eigene Lebensgrundlage verzehrt. Der entscheidende, fehlende Teil lautet: Fortschritt ohne Regeneration ist Regression.

Re:Growth dagegen versteht Innovation als Beitrag zur Lebensfähigkeit des Systems – als schöpferische Verantwortung, die sich selbst mitdenkt.

So verstanden, ist Re:Growth keine Utopie, sondern eine realistische Evolution des Wirtschaftens. Es verbindet das Wachstumsversprechen der Moderne mit der ökologischen Intelligenz des Lebendigen. Diese neue Ökonomie wächst nicht gegen ihre Umwelt, sondern mit ihr. Sie skaliert nicht den Verbrauch, sondern die Erneuerung. Sie nutzt die Errungenschaften der Moderne, um ihre Grundlagen zu erhalten.

Der Übergang zur regenerativen Marktwirtschaft ist kein Bruch mit der Moderne, sondern ihre Vollendung – das Wieder-Wachsen des Lebendigen in der Wirtschaft selbst.

6. Vom Triumph zur Transformation – die Aufgabe unserer Zeit

Der Nobelpreis 2025 ist damit kein Triumphgesang auf die Vergangenheit, sondern ein unüberhörbarer Wink mit dem Zaunpfahl. Er hält uns den Spiegel vor und zeigt die Genialität, aber auch die tragische Begrenztheit eines Systems, das an seinem eigenen Erfolg zu scheitern droht. Was die Preisträger als Motor des Fortschritts feiern, ist zum Heißläufer geworden – eine schöpferische Zerstörung, die nun beginnt, die Fundamente ihrer eigenen Schöpfungskraft zu zerstören: ein stabiles Klima, gesunde Ökosysteme und resiliente Gesellschaften.

Die Zukunft, die wir bewusst gestalten müssen, kann daher nicht länger allein auf einem endogenen, mechanistischen Innovationsbegriff beruhen. Sie muss regenerativ sein. Hier schließt sich der Kreis zur Kultur, die Mokyr als Ausgangspunkt identifizierte. Die nächste große kulturelle Wende ist nicht die weitere Beherrschung der Natur, sondern die Wiederentdeckung unserer Rolle als integraler Teil von ihr. Es ist der Übergang vom Spiel der Akkumulation zur Kunst, lebendige Systeme zu kultivieren, zu beleben und in ihrer Vielfalt zu mehren.

Das ist der Punkt, an dem Ökonomie wieder zu dem wird, was sie sein sollte: eine lebensdienliche Praxis (Fittko, 2024). Es geht nicht darum, den Motor abzustellen, sondern ihn mit einer neuen Energie und einer neuen Zielrichtung zu versehen. Die Aufgabe ist nicht weniger als eine Neudefinition von Wohlstand, Fortschritt und dem, was es bedeutet, in dieser Welt schöpferisch tätig zu sein. Oder, um es mit den Worten von Hans-Peter Dürr und Daniel Dahm zu sagen: „Wir müssen lernen, auf neue Weise zu denken.“ (Dürr et al., 2006).

In der Regenerativen Marktwirtschaft gewinnt diese Einsicht Gestalt. Sie übersetzt das kulturelle Prinzip der Regeneration in ökonomische Praxis: Unternehmen werden zu Akteuren des Lebendigen, die Wert schaffen, indem sie die Bedingungen des Lebens mehren. Märkte werden nicht länger als Schlachtfelder der Konkurrenz gedacht, sondern als Kooperationsräume, in denen Kapital in allen seinen Formen – natürlich, sozial, kulturell, finanziell – zirkuliert und sich gegenseitig stärkt. Diese Ökonomie misst ihren Erfolg nicht an der Geschwindigkeit der Akkumulation, sondern an der Tiefe der Beziehung. Sie versteht Wohlstand als die Fähigkeit eines Systems, sich selbst zu erhalten, zu erneuern und zu entfalten. Damit wird die Regenerative Marktwirtschaft zum ökonomischen Ausdruck einer neuen Aufklärung: einer, die erkennt, dass Zukunftsfähigkeit nicht im Wachstum gegen, sondern im Wachstum mit dem Leben liegt.

Literaturverzeichnis

Dahm, J. D. (2022). Regenerative economy: the embedding of circularity. In C. Hinske, H. Lehmann, et. al. (Hrsg.), The Impossibilities of the Circular Economy. Routledge.

Daly, H. E. (2014). From Uneconomic Growth to a Steady-State Economy. Edward Elgar Publishing.

Dürr, H.-P., Dahm, J. D., & zur Lippe, R. (2006). Potsdamer Manifest 2005. We have to learn to think in a new way. Potsdamer Denkschrift 2005. Oekom Verlag.

Field, C. B., Behrenfeld, M. J., Randerson, J. T., & Falkowski, P. (1998). Primary Production of the Biosphere: Integrating Terrestrial and Oceanic Components. Science, 281(5374), 237–240.

Fittko, S. (2024). Kompostiertes Kapital. Initiative Regenerative Marktwirtschaft Blog. Abgerufen von https://blog.regenerativemarktwirtschaft.org/p/kompostiertes-kapital

Hagens, N. J. (2020). Economics for the future – Beyond the superorganism. Ecological Economics, 169(C), 106520.

Hall, C. A. S., Lambert, J. G. & Balogh, S. B. (2014). EROI of different fuels and the implications for society. Energy Policy, 64, 141–152.

Initiative Regenerative Marktwirtschaft. (2025). Grundlagen & Prinzipien. Abgerufen von https://regenerativemarktwirtschaft.org/

Jevons, W. S. (1865). The Coal Question; An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of Our Coal Mines. Macmillan and Co.

Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften. (2025a, 13. Oktober). The Prize in Economic Sciences 2025 [Pressemitteilung]. Abgerufen von https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2025/press-release/

Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften. (2025b). Popular science background: From stagnation to sustained growth. Abgerufen von https://www.nobelprize.org/uploads/2025/10/popular-economicsciences2025-3.pdf

Lessenich, S. (2016). Neben uns die Sintflut. Die Externalisierungsgesellschaft und ihr Preis. Hanser Berlin.

Levermann, A. (2023): Die Faltung der Welt: Wie die Menschheit ihre Zukunft gestalten kann. München: Pantheon Verlag.

Mokyr, J. (2017). A Culture of Growth: The Origins of the Modern Economy. Princeton University Press.

Polanyi, K. (1944 / 1978): The Great Transformation: Politische und ökonomische Ursprünge unserer Zeit. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Roland, E. & Landua, G. (2011). 8 Forms of Capital. Appleseed Permaculture. Abgerufen von https://appleseedpermaculture.com/8-forms-of-capital/

Smil, V. (2017). Energy and Civilization: A History. The MIT Press.

The Consilience Project (Schmachtenberger et al.). (2024). Development in Progress. Abgerufen von https://consilienceproject.org/development-in-progress/

Über den Autor

Sebastian Fittko ist Initiator, Mitgründer und Erster Vorstand der Initiative Regenerative Marktwirtschaft e.V., Gründer von regeneration PARTNERS sowie Zweiter Vorstand der Bundesinitiative Impact Investing e.V.

Mit regeneration PARTNERS begleitet er Unternehmerfamilien, Vermögensinhaber:innen und Organisationen dabei, Kapital als strategisches und unternehmerisches Gestaltungsmittel zu begreifen – im Dienst einer Wirtschaft, die nicht extrahiert, sondern erhält, erneuert und entfaltet.

Sein Fokus liegt auf der Entwicklung von Impact Investing als Praxis der „Kapital-Kompostierung“ – der Überführung von Finanzkapital in lebendige Kapitalformen – und als Hebel für gesellschaftliche Transformation im Sinne einer regenerativen Wirtschaft. Dabei geht es um einen ganzheitlichen Return on Investment, der wirtschaftliche Stabilität und Vermögensaufbau mit ökologischer Integrität, sozialer Widerstandsfähigkeit und kultureller Kontinuität verbindet – eine Perspektive, in der individuelle und kollektive Resilienz zusammenfallen.

Philanthropie, Impact Investing und die Transformation bestehender Unternehmen sind in diesem Verständnis komplementäre Gestaltungswerkzeuge einer systemischen Perspektive: Sie alle dienen dem Ziel, Kapital in Beziehung zu bringen – mit Menschen, Gemeinschaften und Ökosystemen – und es so in Resonanz mit dem Lebendigen zu führen.

Er studierte Wirtschaftswissenschaften (M.A.) an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen und ist Gastdozent an der ESCP Business School in Berlin.

Werde auch Du Mitglied oder Förderpate der IRM

Die Transformation hin zu einer regenerativen Wirtschaft braucht mutige Ideen, engagierte Menschen – und eine Gemeinschaft, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen.

Die Initiative Regenerative Marktwirtschaft (IRM) setzt sich für genau das ein: Wir entwickeln Konzepte, schaffen Räume für Dialog und bringen Impulse in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Damit das gelingt, brauchen wir dich.

Werde Mitglied oder Förderpate der IRM und ermögliche unsere Projekte, innovative Konzepte und politischen Dialog für eine regenerative Wirtschaft. Werde jetzt Mitglied : Antrag hier als Förderpate ausfüllen oder hier Antrag als Mitglied an uns per Mail schicken.

Oder unterstütze uns direkt mit einer Spende (Verwendungszweck: „Spende“):

Initiative Regenerative Marktwirtschaft e.V.

GLS Bank

IBAN: DE68 4306 0967 1359 9200 00

BIC: GENODEM1GLS

Du hast Fragen oder Ideen, wie wir zusammenarbeiten können?

Schreib uns – wir freuen uns auf den Austausch.

Danke, dass du Teil der Bewegung bist.

Gemeinsam gestalten wir die Wirtschaft für ein gutes Leben von morgen.

Herzlichst,

Der Vorstand der IRM

Gregor Erkel, Sebastian Fittko und Thomas Schindler

Danke Sebastian für teilen deiner Gedanken. Sie prägen und inspirieren jedes Mal aufs Neue!