Kompostiertes Kapital

Vom Wesen des Lebendigen in der Wirtschaft

Von Sebastian Fittko

Was hat ein Komposthaufen mit Wirtschaft zu tun? Mehr als jedes Whitepaper. Eine essayistische Annäherung an Kapital, Kreisläufe und die schöpferische Freiheit des Zerfalls – inspiriert von Joseph Beuys, 800 Pflanzen, einer Gruppe neugieriger Menschen und der Idee einer Regenerativen Marktwirtschaft.

Wirtschaft – linear gedacht, toxisch gemacht

Wie entsteht Zukunft? In Sitzungen, Strategien und Scorecards – oder im leisen Wirken unter der Oberfläche, im Schatten einer Ringelblume, zwischen Komposthaufen und Mondphasen?

In einer Zeit, in der Wirtschaft noch immer als lineares System von Input und Output gedacht wird, wurden die 24 Hours Impact – initiiert von Stephan Grabmeier und gestaltet mit Christoph Möldner an der Weleda School of Nature – zu einem fruchtbaren Nährboden für lebendige Konzepte und neue Denkweisen. Kein Konferenzformat im üblichen Sinn, keine Abfolge von Impulsen, die im Modus der Dauerreflexion verhallen. Sondern ein Erfahrungsraum. Verkörpernd, elementar, verbindend. Auf 23 Hektar biodynamisch bewirtschaftetem Boden, umgeben von rund 800 Pflanzenarten – darunter 160 verschiedene Heilpflanzen, jede von ihnen ein stiller Lehrer für Kreisläufe, Anpassungsfähigkeit und Fürsorge.

Die Transformation lag nicht in der Botschaft, sondern im Erleben selbst. Dort, wo sich Erkenntnis nicht nur kognitiv vollzieht, sondern atmosphärisch. Wo Wandel nicht durch Diskurs, sondern durch Haltung geschieht.

Der Kompost als Gesellschaftsmodell

Ein entscheidender Moment war die Begegnung mit dem Kompost. Unspektakulär lag er am Rand des Gartens – nicht als Abfallhaufen, sondern als das unsichtbare Zentrum eines anderen Denkens. Christoph Möldner, Initiator der Weleda School of Nature und Möglichkeitsraumöffner, wurde in diesem Moment zum Vermittler. Zwischen dem sichtbaren Prozess der Zersetzung und der unsichtbaren Struktur einer Wirtschaft, die lernen muss, sich wieder als Teil des Lebendigen zu verstehen.

In diesem Moment kam auch Joseph Beuys ins Spiel. Nicht als historisches Zitat, sondern als lebendige Referenz. Beuys, der Künstler, der nie nur Kunst machte, sondern Gesellschaft verstand als einen gestaltbaren Organismus. Der davon überzeugt war, dass jeder Mensch ein Künstler ist – nicht im expressiven, sondern im strukturellen Sinn: als Mitschöpfer an einer sozialen Plastik. Sein Denken war verwurzelt in der Anthroposophie, in der Idee der Dreigliederung. Eine Gesellschaft, so Beuys, könne nur dann gesund sein, wenn ihre drei Sphären – das Geistesleben, das Rechtsleben und das Wirtschaftsleben – eigenständig wirken und zugleich miteinander in Beziehung stehen.

Diese Idee, scheinbar abstrakt, wurde am Kompost konkret. Denn der biologische Prozess der Zersetzung, Transformation und Erneuerung lässt sich als dreigliedriger Vorgang begreifen. Zuerst ist da der Zerfall: das Alte, die Erntereste, der Schnitt. All das, was als verbraucht gilt, wird nicht entsorgt, sondern dem Ganzen zurückgegeben. Es ist ein Akt der Brüderlichkeit, im Sinne Beuys’. Was nicht mehr gebraucht wird, wird dennoch gebraucht – nur anders.

Im zweiten Schritt beginnt die mikrobielle Verhandlung. Millionen Organismen – Bakterien, Pilze, Enzyme – treten in Aktion. Nicht hierarchisch, sondern polyphon. Nicht gesteuert, sondern im gemeinsamen Rhythmus. Transformation entsteht durch Zusammenspiel, nicht durch Planung. Die Gleichheit dieser Mikroakteure – ihre Koordination ohne Befehl – wird zum Bild eines Rechtslebens, das nicht auf Kontrolle, sondern auf Zusammenwirkung basiert.

Am Ende dieses Prozesses steht nicht ein Produkt, sondern Potenzial: fruchtbarer Humus, die Bedingung neuen Lebens. Das Geistesleben, sagt Beuys, ist der Ort der Freiheit. Genau das ist der Humus: reine Möglichkeit. Er entscheidet nicht, was wachsen soll. Aber er erlaubt, dass etwas wachsen kann. Aus ihm kann Vielfalt entstehen. Ideen. Nahrung. Zukunft.

Die zerstörerische Effizienz der Externalisierungsgesellschaft

Der Kontrast zu unserer gegenwärtigen Wirtschaft könnte kaum schärfer sein. Die globale Ökonomie des Menschen produziert jährlich rund 2,24 Milliarden Tonnen Müll1 – eine Zahl, die längst jenseits individueller Vorstellungskraft liegt. Ein erheblicher Teil dieses Abfalls wird nie wieder in einen Kreislauf zurückgeführt. Er landet auf Deponien, in Ozeanen, in Lungen, in Zellen. Mikroplastik wurde inzwischen im menschlichen Blut, in Muttermilch und im Gehirn nachgewiesen – in jedem Menschen.

Was sich hier ablagert, ist mehr als Müll. Es ist die physische Signatur eines Systems, das davon lebt, seine eigenen Kosten auszulagern – räumlich, zeitlich, sozial. Stephan Lessenich hat für dieses Prinzip den Begriff der Externalisierungsgesellschaft geprägt: Eine Gesellschaft, die ihren Wohlstand dadurch sichert, dass sie seine Nebenfolgen anderen überantwortet. An andere Länder. Andere Klassen. Andere Zeiten.

Diese Wirtschaft ist nicht dysfunktional. Im Gegenteil: Sie funktioniert effizient – im Sinne ihrer eigenen, selbstreferenziellen Logik. Wachstum, das von Entkopplung lebt. Fortschritt, der auf Verdrängung basiert. Die Abfallgesellschaft, wie Lessenich sie ebenfalls nennt, ist kein Ausrutscher der Moderne. Sie ist ihr Betriebsmodell.

Dem gegenüber steht die Natur – ein anderes System, eine andere Ökonomie. Auch sie produziert Abfall: geschätzt über 100 Milliarden Tonnen organischer Biomasse2 jährlich. Doch was in der Natur stirbt, bleibt nie ungenutzt. Laub, Kadaver, Exkremente – alles wird Teil eines Kreislaufs, in dem kein Molekül verloren geht. Es gibt kein „Draußen“, in das ausgelagert wird. Es gibt nur Transformation, Rückgabe, Wiederverbindung.

Der Unterschied liegt nicht in der Menge, sondern im Prinzip. Die Natur kennt kein Außen. Die Externalisierungsgesellschaft lebt davon. Und gerade deshalb gerät sie an ihre Grenzen: Denn auf einem endlichen Planeten ist das „Außen“ eine Illusion. Alles kehrt zurück.

Die Abfallprodukte unserer Ökonomie – materiell wie ideell – sind längst zurückgekehrt: als ökologische Krisen, soziale Verwerfungen, mentale Erschöpfung. Was wir externalisieren, ist kein Problem der Anderen. Es ist unser eigenes – bloß zeitversetzt. In dieser systemischen Rückkopplung liegt die eigentliche Dramatik der Gegenwart.

Die entscheidende Frage lautet also nicht, wie wir Müll vermeiden. Sondern: Wie beenden wir ein System, das uns zwingt, ihn zu erzeugen?

Kompostierung von Geld – ein anderes Kapitalverständnis

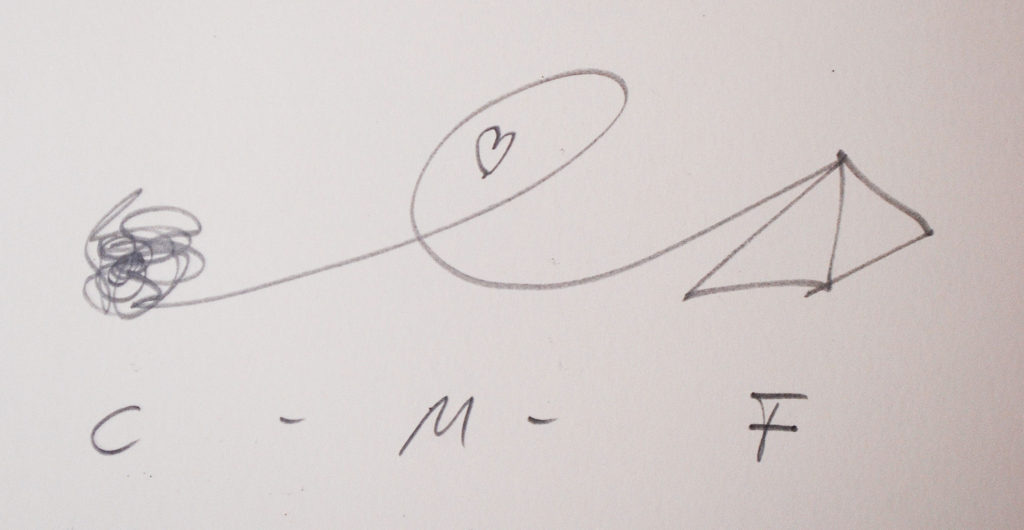

In meinem Impuls „Was wir wachsen sehen wollen“, bei den 24h Impact, führte ich das Bild der Kompostierung von Geld ein – ein Gedanke, der ursprünglich von unserem IRM Mitgründer und Vorstand Thomas Schindler geprägt wurde und der wie kaum ein anderer das Spannungsfeld unserer Zeit auf den Punkt bringt: zwischen toter Akkumulation und lebendiger Zirkulation, zwischen extraktivem Kapital und regenerativer Ermöglichung.

Denn Geld bewegt sich in unserer gegenwärtigen Wirtschaft kaum noch. Es wird gesammelt, gespeichert, gehortet – entrückt von dem, wofür es einst gedacht war: als Medium des Austauschs, der Ermöglichung, der Beziehung. Es zirkuliert nicht mehr, sondern staut sich an – dort, wo es Macht sichert, aber keine Fruchtbarkeit mehr erzeugt.

Eine regenerative Wirtschaft muss dieses Muster unterbrechen. Sie muss Geld zurückführen – in das, was keine kurzfristige Rendite verspricht, aber langfristige Resilienz schafft: in Bildung, Kultur, Pflege, Beziehungen, Vertrauen, Strukturwandel. In das Unsichtbare, das alles trägt.

Wenn Geld wieder zirkuliert – nicht als Mittel zur Akkumulation, sondern als Humus für das Lebendige –, beginnt es, seine Funktion zu wandeln. Es verliert seine destruktive Potenz und gewinnt an Gestaltkraft. Nicht als Ziel, sondern als Werkzeug. Nicht als Besitz, sondern als Bewegung. Nicht als Wert an sich, sondern als Nährboden für das, was wirklich zählt.

Kapital ist kein Besitz – es ist Beziehung

Die von mir vorgestellten acht Kapitalformen sind Ausdruck dieses erweiterten Verständnisses. Finanzielles und materielles Kapital bilden die Basis. Aber sie stehen nicht über den anderen Formen – sie sind auf sie angewiesen. Denn Beziehungsqualität, Wissen, kulturelle Resonanz, Erfahrung, Naturbindung und Sinn sind kein Beiwerk ökonomischer Prozesse. Sie sind ihr Resonanzraum.

Wirtschaft wird so wieder zu dem, was sie im Kern immer war: ein gestaltetes Verhältnis zur Welt. Eines, das Wachstum nicht mit Skalierung verwechselt. Das Kapital nicht hortet, sondern zirkulieren lässt. Und das erkennt, dass Geld – dieses kulturelle Mem – keine Substanz ist, sondern Beziehung in Zahlenform. Nur wenn wir es so begreifen, kann Wirtschaft aufhören, unsere Zukunft zu verzehren – und anfangen, sie möglich zu machen.

Was bleibt?

Was ich von den 24 Stunden bei Weleda mitnehme, ist keine Theorie. Es ist eine Praxis der Verwandlung. Eine Erinnerung daran, dass Zerfall nicht Verlust bedeutet – sondern Voraussetzung für Neues. Dass der Kompost nicht das Ende, sondern der Anfang ist. Und dass Kapital, wenn es fruchtbar sein soll, den Mut zur Rückgabe braucht.

Kapital ist nicht das, was wir besitzen. Kapital ist das, was wir gemeinsam pflegen – im Wissen, dass alles, was wir geben, zurückkehrt. Nicht identisch. Aber verwandelt.

Regenerative Grüße und ein wunderbares Wochenende,

Sebastian Fittko

Über den Autor

Sebastian Fittko ist Initiator, Mitgründer und Erster Vorstand der Initiative Regenerative Marktwirtschaft e.V., Gründer von regeneration PARTNERS sowie Zweiter Vorstand der Bundesinitiative Impact Investing e.V. Er arbeitet an der Schnittstelle von Unternehmerfamilien, Kapitalgestaltung und gesellschaftlicher Transformation – mit einem Fokus auf Impact Investing als Form der Kapital-Kompostierung und Potenzialentfaltung im Sinne einer regenerativen Wirtschaft.

Weltbank: What a Waste 2.0, 2018 – zur jährlichen Müllproduktion (2,24 Mrd. Tonnen Siedlungsabfälle)

FAO/UNEP (2020): The State of the World’s Forests 2020 – Forests, biodiversity and people

Gestalte den Wandel mit uns – werde Förderpate der IRM!

Die Transformation zu einer regenerativen Wirtschaft braucht mutige Ideen, engagierte Menschen und eine starke Gemeinschaft. Unterstütze die Initiative Regenerative Marktwirtschaft (IRM) und setze gemeinsam mit uns Impulse für eine zukunftsfähige Wirtschaft.

Werde Mitglied der IRM als Förderpate und ermögliche unsere Projekte, innovative Konzepte und politischen Dialog für eine regenerative Wirtschaft. Jetzt Förderpate werden: Antrag hier ausfüllen und an uns schicken.

Oder spende für noch mehr Wirkung mit Verwendungszweck “Spende“:

Initiative Regeneration Marktwirtschaft e.V.

GLS Bank: DE 6843 0609 6713 5992 000

BIC: GENODEM1GLS

Hast Du Fragen an uns wie Du uns unterstützen kannst und wir zusammenarbeiten, dann freuen wir uns von Dir zu hören. Schreib uns.

Danke, dass du dabei bist – gemeinsam gestalten wir die Wirtschaft von morgen!

Der Vorstand der IRM,

Sebastian Fittko, Thomas Schindler und Gregor Erkel

"Mut zu Rückgabe"

🤭das passt!!!🌿🍯

Danke 🙏🏻